近代合理主義を超える思索の旅

テクノ・リバタリアンから神秘哲学へ

デカルト的パラダイムに支配された近代社会

わたしは『生成AI時代の教養』の序論で近代化の問題を改めてとりあげた。詳しくは序論にあたってほしいのだが、この序論もまた、現代という時代の孤独と疎外の原因をさぐるためであった。

わたしたち日本人は近代化の過程でどういう変化をしてきたのかを問うことは、現代という時代の孤独と疎外の原因究明のヒントとなると考えたからだ。

進化に目的があるとべジャンがいうとき、わたしが想起するのは、かつての人類にとって自然世界のあらゆる事象と存在は目的をもっていると考えられていたことだ。

古代ギリシャの哲学者アリストテレスは「目的論(テレオロジー)」の主導者とされている。アリストテレスは物事には固有の目的(テロス)があると主張した。

この目的論に対して近代の扉を開いたのが「機械論」である。もちろん、それはルネ・デカルトから始まる。機械論においては、自然世界における存在や事象には原因があり合理的な過程を経て結果に至ると考える。

デカルトは理論的に自然を理解する方法を確立し、経験と観察から自然を理解しようとしたもうひとりの哲学者、フランシス・ベーコンと対立した。

デカルトの演繹的な論理と、ベーコンの帰納的な論理は、実験という科学的方法を重視したガリレオによって統合する。ここに真に近代が口火を切ったと。

しかし、デカルト的パラダイムはここ数十年、なんども反省され、それが近代批判の根拠となってきた。身体と精神の二元論についてはすりきれるほど批判に晒されたが、いまだにわたしたちは心と体という二元論を常識に生きている。

デカルトが身体と精神を分けたことが、主観と客観を明確に分け、無意識と意識を分け、自然と人間を分けた。

わたしたちは合理的な人工世界を数百年にわたって築いてきたのだ。マックス・ヴェーバーのことばを借りれば脱魔術化してきたのだ。

こうした議論は近代批判が簡単には出口を見つけられないように、なんども繰り返し口にされてきたし、デカルトはそのたびに敵役であった。

わたしたちの自然世界には気づかていない目的があり、人と自然は不可分なものであり、合理性だけでは世界の謎は解ききれないのだ、と。

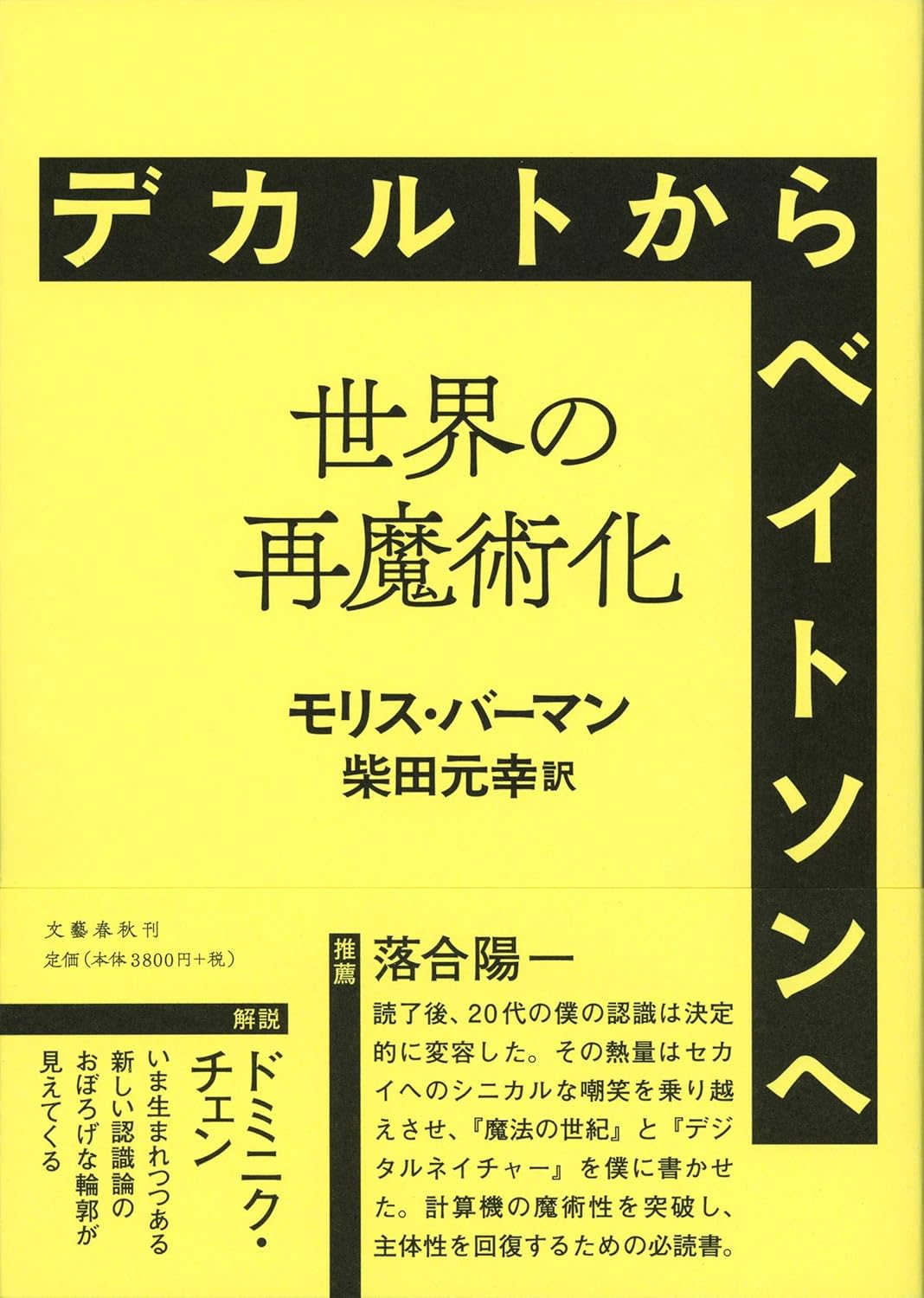

1980年代の終わりに出た、こうした書籍の代表であった一冊が近年、新装されて再刊行となったのは反デカルト・ムードの何度目かの繰り返しを思わせる。

その一冊は『デカルトからベイトソンへ 世界の再魔術化』(モリス・バーマン著/柴田元幸訳/文藝春秋)である。帯に「落合陽一」と「ドミニク・チェン」が並ぶのはいかにも現代であると思う。

アメリカの科学史家であるバーマンはこの本のなかで、人類学者のグレゴリー・ベイトソンの学習理論に基づいて学習Ⅰ、学習Ⅱ、学習Ⅲというレベルにわけて人間による世界への対応を説明している。簡単に説明しておく。

学習Ⅰとは、個別の具体的な問題を解決することで、習慣化や行動のパターン化による学習をいう。

これに対し、学習Ⅱは学習Ⅰの問題の背景や文脈、ルールを理解し“学習のための学習”といったメタ視点の学習で、パラダイムの形成でもある。

そして、学習Ⅲは、学習Ⅱで学んだメタルール、パラダイムさえ恣意的なものにすぎないことを突如として覚悟することだ。

ここにおいて個人はある種の解脱を体験する。宗教的な回心や神の顕現として表現される状態だ。

バーマンは近代における社会問題を克服するためには学習Ⅲのレベルを通じて自然との調和を取り戻すことが重要だと論じた。

バーマンはまた、デカルト的パラダイムに支配された近代社会において個々に分断された人間、自然の問題をひとつの統一的な視点のもとで眺め直し解決すべきだと論じる。

モリス・バーマン (著)

柴田 元幸 (翻訳)

文藝春秋

矛盾と非合理で居場所を取り戻す

統一的な視点というと、それは全体論を想起させ、わたしはユク・ホイが『中国における技術への問い 宇宙技芸試論』(伊勢康平訳/ゲンロン)で論じた「形而上学的ファシズム」を思い出し警戒感を抱かずにはおられない。

権威主義になびきやすいわたしたちにとって、統一的な視点という言葉はあたかも世界を網羅する“大正解”と感じさせるだろう。

そして、学習Ⅲを通して宗教的な回心で認識を改革しえたカリスマが登場すれば、その支配は現代であればこそ容易なものだと考えるためだ。

バーマンはサイバネティクス理論とオートポイエーシスについてとりあげる。

全体を見渡す概念としてサイバネティクス理論は有効なものだ。フィードバックループという循環によって全体が全体と関係する。

これによってデカルト的な自然世界観を脱する。そのうえで、オートポイエーシスという個別な自己が再帰的に参照、創出を繰り返すという生物システムによって主客の未分離の状態を保つことができる。

これによって、わたしたちは自然世界のなかに意識を没入することができる。

『デカルトからベイトソンへ』は多くの人がいろんなところで紹介しているし、じゅうぶんに有名なのだが、書きだすと述べたいことが尽きない。それが名著と呼ばれる所以なのだろう。

そういえば、#25「文体を得ること、思索すること 純粋な観察と洞察の到達点」で言及したジュリアン・ジェインズの『神々の沈黙—意識の誕生と文明の興亡』(柴田裕之訳/紀伊國屋書店)もとりあげられる。

太古の昔、人類の脳には神々(先祖)の声を聞く機能があったという同書の説を引いて、世界から個々の意識も疎外されずに存在し、わたし自身が神であり、神もまたわたし自身であるという神との一体という明瞭な状態にあったということができる。

思えば、最初に『デカルトからベイトソンへ』の邦訳が出た80年代に、この『神々の沈黙』の邦訳はまだ刊行されておらず、当時、この部分はどのように読まれたのだろうとも思う。

もうひとつだけ、付記しておきたいのは次の一説だ。

禅の師と弟子との間にも……、師が弟子に対して、解決不可能と思える問題を与え、ダブル・バインドを課すのである。これを「公案」と言う。……これに対しどういう創造的な出口が可能だろうか? 出口が創造的かどうかは弟子が行うメタコミュニケーションの質で決まる。……もしも師が、その行為が弟子の概念的=情感的飛躍から生まれていると判断すれば、師はこの反応を良しとするだろう。

わたしは書いてきたものやインタビューでよく禅についてふれてきた。

それは単にわたしが禅寺の生まれであることだけでなく、どこかで因果に縛られない、統一された心と体について直感的に納得しているものがあるためだ。

創造性、即興性、融和、そういったものがたったひと言のなかに込められて爆発的な美しさを放つ禅の悟りの瞬間への憧れの気持ちの強さのためかもしれない。

一休宗純の「これが悟りじゃないなら、悟りなんかいらない!」と師に怒鳴り返して、大悟したエピソードは幼い頃から忘れられないものだ。

もっといえば、幼い頃から禅にふれてきたわたしは明確な答えや合理的な方法に対し、どこかしら醒めた気分がある。

「それはそうだろうが、それがどうした!?」というような気分がいつもどこかにあるのだ。

長くなりそうだ。やめよう。

ユク・ホイ (著)

伊勢康平 (翻訳)

株式会社ゲンロン

ジュリアン・ジェインズ (著)

柴田 裕之 (翻訳)

紀伊國屋書店

神秘哲学を求める理由

わたしが繰り返し述べてきたものに神秘主義というのもある。禅もどこかしら、その香りがあるし、ドイツのキリスト教神学者マイスター・エックハルトについて述べたこともある。

神秘主義にわたしが惹かれるのは、どうしても合理主義になじみきれず、不可知論へのシンパシーが強いためでもある。思春期の前後から、まあ、数学が苦手だったこともあってだろうが、デカルトは疑ってかかるものになりかかっていたように記憶している。

もうひとり、デカルトと同じぐらい疑いをもって眺めていた哲学者にプラトンがいる。

プラトン主義といえば唯一絶対のイデアがわたしたちの住まう物質世界のむこうにあり、わたしたちは愚かにも洞窟の壁に映った影絵を真実と思い込んでいるというやつだ。ここの記事でも、AIが人間を超えるというロジャー・ペンローズをかつての盟友スティーブン・ホーキングがプラトン主義だと退けたことを紹介したし、ポール・ファイヤアーベントのような哲学者が、プラトンが詩を否定したとして激しく敵視したことにもふれた。

もっといえば、プラトンこそデカルトに先立ち精神(魂)と物質(身体)を分ち、数学的な思惟の普遍性を述べた最初の哲学者として西洋の哲学史に巨大な影響を遺し、近代哲学の土壌を肥沃にしたとされている。

そういうわけで、わたしはつい数年前までプラトン主義と神秘主義を対照的なものと捉えていた。しかし、その考えを決定的に覆す本を読んだ。世界的な言語学者、イスラーム学者であった井筒俊彦の『神秘哲学─ギリシャの部』(岩波文庫)に出会ったのだ。

この本によってわたしのプラトンへの認識は転回したし、井筒の論によってわたしはこれまで西洋近代の解釈によってプラトンを誤読していたのだと知った。

『神秘哲学』では、ソクラテス以前からソクラテス、プラトン、アリストテレス、プロティノスまでのギリシャ哲学を自然神秘主義の視点で読み直す。

井筒は自然神秘主義こそ全一的な体験をもたらすものであるとし、直感的な認識である観照によって、経験的な世界から超経験的な世界を通じて叡智に至る道を拓くものだとする。

わたしの拙い説明では伝わらないかもしれないが、それはほとんどバーマンが『デカルトからベイトソンへ』で論じたことに先行している。たとえば、アリストテレスの哲学を「思惟の思惟」とするのは、学習Ⅱのプロセスと同じある。

プラトンの数学的な思惟についても次のように明確に解説する。

数学的思惟は知性を馴化し、魂を実在界に向かわしめ、善のイデアの観照に対してそれを準備することはできるが、それは飽くまで予備教育(propaideia)であって、純粋イデア観照を絶対に保証するものではない。

この部分を、数学的思惟のルール性は予備的な段階(学習Ⅱ)であり、純粋イデア観照(学習Ⅲ)には至っていないと解釈できる。

この論点で──成功と富と幸福を与えてくれる10の数式を知る「TEN」と呼ばれる──数学の天才たちであるテクノ・リバタリアンのイデオロギーの先に、純粋イデア観照の思想が登場すべきではないだろうかと考えている。

「いまや世界を変える思想はリバタリアニズムだけになっている」(橘玲)のだとしたら、そこまでを見渡してほしいのだ。

幸いにして、彼らはカリフォルニアン・イデオロギーを通過した神秘哲学、あるいはSFやアニメというサブカルチャーを通じた超自然的な事象への抵抗感がない。と同時に、彼らが神秘哲学に接近するとき、彼らが身につけるであろうカリスマ性は非常に危険なものになりうるのだが──。

わたしが井筒俊彦に惹かれ、神秘哲学に大きな関心を寄せてしまうのは、西洋的知性に対抗する東洋的知だとか、キリスト教的な倫理に対する仏教的な道徳だとか、偏在と遍在だとかにわかれてしまう思考の分離を超越的に眺め直すことができるからであり、そこにこそ近代の行き詰まりをブレークスルーするヒントがあるように思うからだ。

ここにいう知性あるいは叡智とは近代思想に所謂「理性」の極限を突破せる更に彼方なるものであり、人間知性が窮まるところ却って人間の限界を踰越(ゆえつ)して神的知性にまで通ずるところの霊性を意味する。

観照的生の実践において自ら親しく宇宙的実在の主体となり、脱自的に個人意識の外なる客観的世界に踏み出て見た経験がなければ、人はただデカルトを捩って「我れ思惟す、故に我れ在り(と我れは思惟す)」を繰り返すか、或はカントに従って先験的主観主義の呪詛に身を委ねるほかないであろう。

主観と客観を超越的に統一し、神であり人でもある存在に到達し、叡智にいたる道は宗教がかったものではない。

キリスト教者であったエックハルトが「我は神なり」と発言したことで異端審問の末に処刑されたことを思い出せば、それは宗教の教義にはまったくそぐわないものと考えてもよい。

叡智にいたる道はギリシャ的──こういって許されるなら禅的──合理主義を極める道なのだ。近代に曇ったわたしたちの目で捉えることができないだけなのだ。

さらに井筒は重要な点を述べる。

プロティノスの哲学に論じられる、観照的な霊性あるいは叡智への上昇の道のみでなく、人間の本性へと下降する道についてだ。

ただ、一者(絶対者)への道を上昇することにのみを重視せず、叡智を得てのち、いまだ霊性を知らぬ人々のもとへ下降する。

叡智への道を上りきった者にしかこの下降の道は与えられない。

わたしはここに解脱という個の救済を求める小乗仏教と、衆生の救済を進める大乗仏教の両面と同じものをみる。

多くの浅はかなインテリたちは個のみの救済を求めることをもって小乗仏教に批判的になる。

しかし、その道を通るしか衆生を救済する法は拓かれないのだ。

プロティノスはこれと同じことを言っていると考えられる。

そして、この上昇と下降の循環こそが、わたしたちの観照的霊性を鍛えるのだ。

循環全体が叡智の真なる姿だとすれば、サイバネティクスのフィードバックが世界の実相であることとそっくりだ。

上昇の道において抽象化し形而上的になる観念は、下降の道によって具体化し形而下の生活になるのだ。

この循環がなければ、人々の生を変容する力はどこにも働かない。

循環は、無と有との循環でもあろう。万物は無に向かって下降し、下りきった後、有に向かって上昇を始める。

この「永遠の交換」から実相を忽然と把握する瞬間に至る人たちがいる。それが覚者であり見神者だ。

上昇と下降の矛盾を循環の内部にはらんでおくことが何よりも重要だ。

ギリシャ哲学にいう「一者即一切者」とは、仏教でいう「一即多、多即一」に通じる。

この近代的合理にとっての大矛盾が、カントのアンチノミーであり、ベイトソンのダイブルバインドであろうか。

この矛盾の循環を体験的に、実践的に思惟し抜いてこそ叡智を得られるのだ。

この「一者即一切者」の真理のなかには孤独も疎外もありようがない。わたしたちはここを考え直さなければならない。

井筒 俊彦 (著)

岩波書店

潜勢態を現勢態へ暴きだすテクノロジー

ずいぶん遠いところまで思考がきてしましった。最後にすこしだけ考えたことを書き加えておきたい。

井筒俊彦の『神秘哲学』では、アリストテレスの「潜勢態」と「現勢態」についても深く思考されている。

全宇宙の質量性(潜勢態)の混乱を突き破って、純粋形相(純粋現勢)が存在の整序を成すという。

潜勢態とはある事物が持つ可能性や潜在的な能力のことであり、現勢態とは潜在的な能力や可能性が現実化された状態をいう。

森の樹木は潜勢態として、木材や燃料や次の樹木の種子という現勢態を裡に秘めているのだ。

ここで私が思い出したのは2つのことだ。

ひとつはハイデガーの技術論にあるポイエーシスであり、つまり隠蔽されているものを明るみに出す──開蔵する──というのが技術の本質であるという論である。技術(テクノロジー)とは潜勢態を現勢態へと暴きだすことだと言い換えられるだろう。

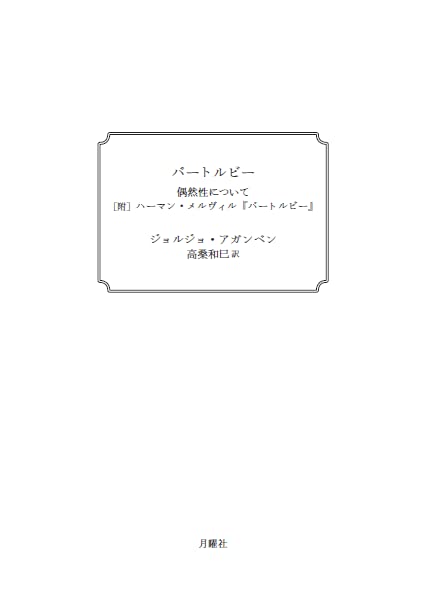

いまひとつ思い出したのはイタリアの哲学者ジョルジュ・アガンベンの『バートルビー 偶然性について』(高桑和巳訳/月曜社)のことだ。アガンベンはこのハーマン・メルヴィルの短編小説「バートルビー」〈『書記バートルビー/漂流船』 (牧野有通訳/光文社古典新訳文庫)に収録〉に触発された哲学的エッセイで、働くことも生きることも突如して放棄してしまうバートルビーの行動を潜勢態と現勢態を用いて説明する。

法律事務所の青年書記バートルビーは潜勢態としてあらゆる可能性を放棄することでわたしたちのあり方に見直しを迫ってくる。わたしたちはあたかも何者か(現勢態)であるように、あるいは何者かであろうとするのが当然のことだと考えている。

アガンベンはここに高度に合理的で無駄のない効率を求める近代社会への反抗を読みとる。わたしはもうすこし進んで、このバートルビーの行動は学習Ⅲに思えるのだ。

バートルビーの奇行が「概念的=情感的飛躍から生まれ」た悟りのように感じられるのだ。

もっと言えば、ギリシャ哲学でも曹洞宗でも、キリスト教神秘主義でも、おまけにハイデガーまでがGelassenheitと論じる「放下」と同じ行為だと考える。

非常に優秀なビジネスマンの道(上昇)を懸命に歩むバートルビーが突然すべてを放擲することこそ、無への道(下降)のそれではないか、と。

蛇足をもうひとつ。『生成AI時代の教養』のなかの岡嶋先生へのインタビュー記事に、オンラインゲームのなかで、ゲームをプレイするでもなくただ漂うだけのプレーヤーの存在の話をしているが、すぐさま思い出したのもバートルビーのことだ。

わたしはそのとき先生に「リアルのサボタージュ」と言った。

近代がもたらした孤独や疎外に対抗する方法として、この「リアルのサボタージュ」は大きな意義があるかもしれない。なぜなら、目的のある反抗や抵抗は安易に意味づけされ、その情感が奪われてしまうからだ。

リアルのサボタージュは放下にほかならない。リアルをサボタージュ(放下)して潜勢態にとどまるという在り方はわたしにヒントを与える。

ジョルジョ・アガンベン (原著)

高桑和巳 (翻訳)

月曜社

メルヴィル (著)

牧野 有通 (翻訳)

光文社

またしても長々と書きつらねてしまった。なぜ、AIなどの先進テクノロジーを論じるのに近代の問題から問い直したいのか、そのために一見、宗教がかってみえる論点までをも導入したくなるのか、まだうまく説明できない。しかし、しばらくはこのままにしておこうと考えている。