アーティスト・慶應義塾大学准教授・長谷川愛氏に聞く

(1)アートとテクノロジーで未来を思索するスペキュラティブ・デザイン

オルタナティブな未来を発見する

『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』(山口周著・光文社新書)がベストセラーになって、近年はRCA(Royal College of Art:英国王立芸術学院)の学位が「第2のMBA」ともいわれています。

長谷川 私が学んでいたころのRCAは日本のアート業界でもさほど知名度がありませんでした。その後行った理系の大学とは、まったく違うカルチャーがありました。多くの国では、科学技術は国家単位の投資の対象ですから、研究資金も潤沢ですが、アートはそうではありませんから基本的に製作費は自費なので、RCAの学生たちはそこを情熱と工夫で乗り越えようとしていて感心しました。当時まだイギリスはEUに属していましたから、ヨーロッパ各国をはじめ、ロシア、アメリカ、中国、イスラルなどからも学生が集まっていましたし、地理的に近いアフリカや中東からも人が集まってきました。ニューヨークを「人種の坩堝」と称するのがぬるく感じられるほどで、そこがクリエイティビティを生んでいたのかもしれません。当時は飛行機代もいまほど高価ではありませんでしたから、ヨーロッパとその周辺なら国内旅行と同じような気分で私も世界のいろんなところを訪れました。

その後行かれるMITメディアラボは、そうではなかったのでしょうか。

長谷川 すごくモノカルチャーだと感じました。アメリカ国外に行ったこともない人も、アメリカこそがトップだという自負を強く持っています。ヨーロッパでは、国ごとにカルチャーが異なり、それぞれを尊重しますから、おいそれとヨーロッパでナンバーワンだと言うことはできません。MITメディアラボには企業スポンサーが多くついていましたし、アメリカの大企業の方が研究を視察して出資してくれたりすることも多く、ITビジネスの最先端に近いところで研究することができました。その一方で、人種や文化の多様性については物足りなさを感じていました。

アートとテクノロジーの接点ということも、よくいわれます。

長谷川 私は、アートとテクノロジーは、ほぼ同じものだったのではないかと思っています。アートには「美しさとはなにか」という捉えかただけでなく、生きるための知恵も多分に含まれていると思います。同じくテクノロジーも、生きるための工夫として考えられます。そこには神話や民話のような物語も含まれていて、道具の使い方や最新テクノロジーと同じ範疇に入ってくる。概念が共同幻想を形成して人々が共生する機能を果たしたように、物語や宗教もテクノロジーの一種だと考えています。香港出身のユク・ホイという哲学者は、ギリシャ哲学に端を発する西洋的な技術観とは異なる、諸子百家や新儒家に基づくオルタナティブな技術観を提示しています。中国哲学は、世界や宇宙についての見方が西洋哲学とはまったく違う。そこから考えると技術観だけでなく技術そのものも、違う形になり得るのではないか、と彼は主張しています。彼の考えを敷衍すると、現在の私たちの認識とは異なる歴史的な連続性からテクノロジーを捉えることができます。また、いまあるものとは違う宗教観や世界観をインストールすれば、まったく別のテクノロジーが出てくる可能性を想定できますから、とても面白く感じています。私はアートやデザインは文化的発明であって、それがテクノロジーにも影響をおよぼすのだと考えていますから、物語や哲学にも大きな関心を抱いています。

ギリシャ哲学以降の文脈でアートやテクノロジーを考えると「それぞれの語源であるラテン語のアルスとテクネ―とは……」という定形に陥ってしまいますが、それ以前の知的な体系や物語から参照すると、それとは異なる補助線がみえてくる。長谷川さんの活動は、そのナラティブから現在にいたる延長線上に未来のプロトタイプを示されてるようにも思えます。

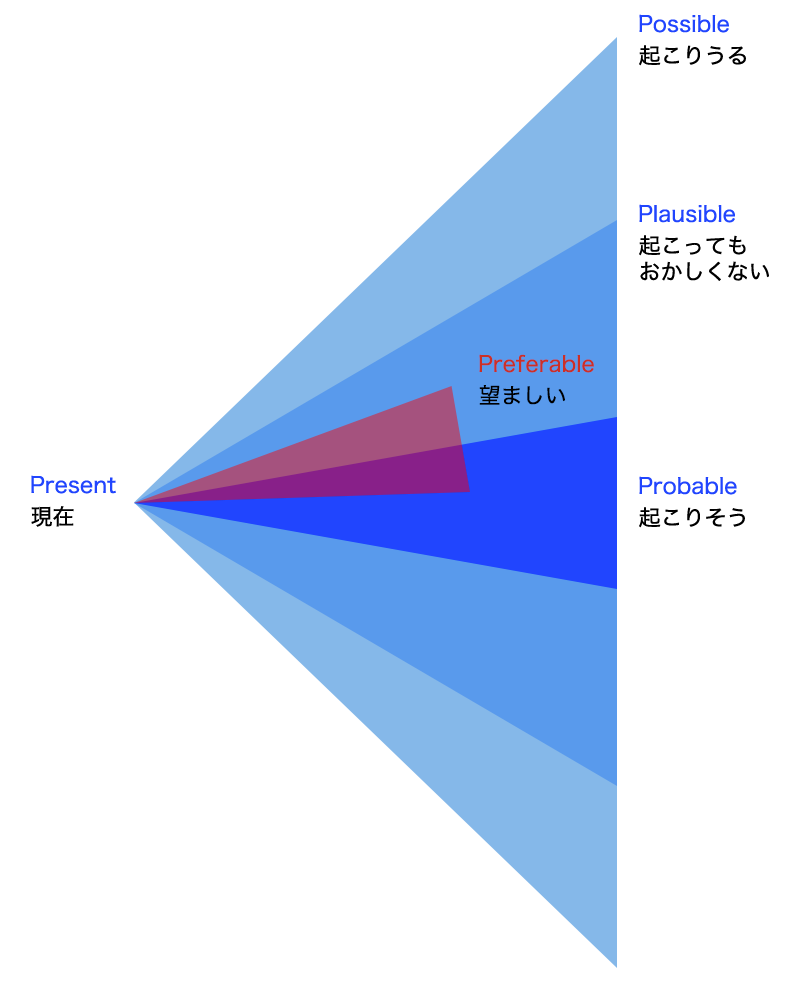

長谷川 そうですね。スペキュラティブ・デザインが実践しているのは、私たちが現実だと思っていたり、現実の範囲だと思っているものとは異なる、オルタナティブな現実を見つけようとすることです。有名なPPPP図(下図)がありますが、多くのクリエイターは望ましい(Preferable)未来に対してものをつくっていますが、広い未来の可能性のうち狭い一部分のエリアでしか考えていません。「望ましさ」について考える視点を客観視してずらしてみると、まったく違う望ましさがみえてくる、という発見を重ねています。

PPPP図(アンソニー・ダン&フィオナ・レイビー『スペキュラティヴ・デザイン』を基に編集部作成)

位相を変えてオルタナティブな未来をみせることで、異なる未来へと想像力がおよぶことを目指されているのでしょうか。

長谷川 おっしゃる通りです。RCAでの私の先生であるアンソニー・ダンとフィオナ・レイビーは、はじめにデザイン界の限界を突破しようと考えていました。消費者にとってセクシーで購買欲を掻き立てるものがよいデザインとされていたところから、もっとデザインの幅を広げることを試みたわけです。いま先生たちは、哲学や社会学、経済学などの知見を取り入れて、いまみえている現実から引き離した思考ができるのかということを試みています。