小林秀雄とエリック・ホッファー 機械文明と大衆、そして労働について

毎回、話題をかえて書きつづけてきたつもりが、このところはひとつの方向に知らず知らずのうちに執着しているのが、拙い原稿を読みなおすとみえてくる。それはきっと根っこのところで忘れえず抱えている哀しみや怒りを引きずり出してしまうせいだろう。

目次

戦後を生きた知の巨人

最近、この記事を書きはじめるとき、前回までの振り返りからになることが多くなっている。それが悪いわけではないのだが、続きものを書きたいわけでもないから、自分として違和感がある。しかし、そう言っていても何も書きすすめられないので、また前回の振り返りからはじめよう。

前回、1942年に行われたふたつの座談会についてとりあげた。すなわち『文學界』の「近代の超克」であり、『中央公論』の「世界史的立場と日本」である。このうち、「近代の超克」における小林秀雄の機械文明への嫌悪についても触れておいた。小林は、ほとんど土俗的といっていい論調で機械文明を呪詛してみせる。どこか、それは座談会に列席した大学人(インテリ)たちへの当てつけのようさえ感じる。そして小林がもちあげるのが、この座談会を急遽、欠席した保田與重郎ひきいる日本浪漫派に近い日本信仰だ。

前回の記事ではこの1942年のふたつの座談会のほかにもうひとつの座談会にふれた。1989年の『季刊 思潮』誌上における「〈近代の超克〉と西田哲学」という特集座談会だ。柄谷行人や浅田彰など、同誌の同人のほかに廣松渉、市川浩といった哲学者が参加していたこの座談会で、40代後半だった柄谷行人はマルクス主義の意義を強い口調で評価している。そのうえで、「近代の超克」座談会に参加していた京都学派を代表とする当時の大学知識人を厳しく批判している。愚弄とまではいわないが、彼らの意見を貶めるものであるのは確かだ。そんななか、「近代の超克」座談会参加者のなかで唯一、柄谷は小林秀雄を称賛する。小林だけが大学知識人にはない地に足のついた思索を重ねているという。

実は、前回の記事を書くにあたって30年ぶりに『季刊 思潮』誌「〈近代の超克〉と西田哲学」座談会を読み直した。その際、私がもっとも違和感を抱いたのはこの点だった。「柄谷はこの時点で小林秀雄を称賛していたのかあ」と独りごちた。

柄谷はまだ小林秀雄が存命だった1979年に小説家で盟友だった中上健次と『小林秀雄をこえて』(河出書房新社)という対談集をだしている。以前、このLes essaisの34回目「ChatGPTと言語ゲーム 似非インテリに欠けたる粋」で、わたしはウィトゲンシュタインのアスペクトについて理解した瞬間として「私個人の経験だが、高校の頃、柄谷行人が『交通』という言葉を事象の行き来ややりとりといった意味で使った文脈で、意味の豊かな響きを感じ『交通』という言葉を新しく発見したような気になった。アスペクトの変化を得たのだ。」と述べたが、柄谷が(そして中上も)「交通」というキーワードを多用したのは、この『小林秀雄をこえて』においてである。そして、これまた本棚を漁って対談集を見つけ出してペラペラやってみたところ、この「交通」なるタームはマルクスからの引用であることが記載されていた!

当時のわたしは中上健次の小説を耽読していた。『枯木灘』(河出文庫)を一夜で読み切った、その朝の記憶がまだある。寝転んでいた煎餅布団の感触が頬のあたりにある。先に“独りごちた”と書いたが、これこそ中上健次が得意とした表現でもある。

さて、柄谷と中上は文壇・論壇の大御所である小林秀雄に喧嘩を売る。その批評の手法について懐疑し、端的にいえば小林の批評には架橋不能な“他者”がないという。内に籠って言葉を弄んでいるだけだと。小林が論じた本居宣長と、中上がモデルにした上田秋成との違いにも反映される。あとになって小林が「宿命」といったことを盛んに言った時期があると知り、それが「運命」ではなく「宿命」あることに、小林の自涜を感じたりもしたのは“他者”の不在からきたものだろう。

この対談集はすくなくともわたしに小林秀雄を古い者と認識させた。もちろん、これ以前にも文壇の大御所であった小林に対する批判は、たとえば坂口安吾は小林のそれを夢想的で非現実的だとして退けたことは柄谷・中上の対談にもでてくるし、吉本隆明なども小林のエリート主義を批判し大衆から乖離していると論じた。これは皮肉なことで、インテリ嫌悪、大衆の生活視点という論点は小林が武器にしてきたものだ。

乱暴に総括すると、新しく登場する批評家の多くは、それ以前の批評家についてまったく同じ論点から攻撃を加える。古今東西、似た傾向がある。王(権威/権力)の論理を街角(ストリート)の論理でねじ伏せるという物語があるわけである。これは現在もそうで、後からでてきた知識人ほど先行する知識人に対して現実や生活をもって攻撃する。象牙の塔から溝川(どぶがわ)の底は見えないでしょ?という具合だ。ほんとうに新しく登場する人たちがナチュラルに先行者の権威を失墜させることもあるが、それは稀だ。むしろ、そういうスタイルをとって革新をアピールする政治活動である場合が多い。現に、小林自身が「近代の超克」座談会で演じた大学知識人への攻撃は、この類の政治的パフォーマンスだとみていいだろう。

わたしが本に耽るようになった頃、すでに小林はみなが標的にする王であった。若いわたしは、『モオツァルト・無常という事』(新潮文庫)やら『考えるヒント』(文春文庫)なんかを図書館で借りて読んだ。ただ、ちっとも内容を思い出せない。「よくわからなくても一流を味わっていなければ一流を理解できない」式のエッセーのことは妙に覚えている。それは、小林がその思想を一流と自称しているように感じたせいだろう。わたしの父親などはずいぶん小林秀雄をほめそやしていたし、当時でも受験の問題文にやたら取り上げられていたから、権威が失墜したということはなかったと記憶している。

そういうわけで、柄谷がみずからが乗り越えたはずの昭和の知識人代表たる小林秀雄を改めて称賛するのを不可思議に思ったのだ。あんなパフォーマンスのどこに誉めるべきところがあったのだろう、と。

小林秀雄を考えるヒント

わたしの小林秀雄のイメージは柄谷行人を読んで以降、さらに偏向していった。1942年の座談会に参加した者たちが戦後に黙殺や非難を受けるなか、小林秀雄が文壇と論壇に君臨したことを知って、わたしのなかのイメージはいやましに悪化していった。それどころか、戦争中の議論について「おれは馬鹿だから反省しない、利巧な人はたんと反省するがいい」と述べたことを知るにつけ、すっかり呆れてしまったのだ──この無反省も、『小林秀雄をこえて』のなかに引用がみえる。さしずめわたしはこれで初めてこの発言を知ったのやもしれぬ──。

極めつけは、フランス文学者である鹿島茂の『ドーダの人、小林秀雄 わからなさの理由を求めて』(朝日新聞出版)を読んだことによる。鹿島の言う「ドーダ」とは自己愛のことである。小林秀雄は自己愛の人であり、すべてを自分に引き付けて論じ、独善的であることをその批評スタイルとして恥じるところがなかった。

たとえば、中原中也と三角関係にあった女優の長谷川泰子との赤裸々な体験だけで、世の女性をまとめて論じる。女性性というものを一般化してあたかもそれが常識のように語ることに鹿島は半ば呆れ半ば怒っている。わたしとて、老害や旧弊などともいえない、もっと罪深い志向を感じざるをえない。

しかし、小林秀雄は昭和の世に、それこそ戦前から君臨しつづけた。言論を牛耳ってきた。どうしてこのような知識人が、自意識だけが肥大した人物が、ここまでもてはやされたのかについて、鹿島茂は詳細に分析していく。小林秀雄の言説がパフォーマティブ(言語遂行的)として、その点において誤訳と誤読だらけのランボーの詩で当時の若者を感化しえたのだという。そして、1900年代生まれの小林秀雄らの世代を「ユースバルジ」と規定し、世界の若者たちの自己疎外や孤独とシンクロしえたことを評価している。ユースバルジとは人口ピラミッドで若年層が占める割合が高い状況をいい、政治経済に大きな影響を与えるとされている。世代内での過当な競争が生じるわけで、鹿島のいうような「ドーダ」の人を生みやすくなる。その競争はより個々をしてより過激なパフォーマンスへと向かわせる。

鹿島のドーダ論がさらに面白いのは、精神科医の斎藤環の説を援用して、日本人の心性に深く染み込んでいるヤンキー的なるメンタルのスタイルが小林をして若者のカリスマに仕立てたと論じる部分だ。わたしはこの部分で、ずいぶんと身につまされた。そうだ、鹿島が論じたように、ヤンキー的なるメンタル──王の論理に挑む街角の論理という物語制度──こそ、わたしがロックやそのほかのサブカルチャーから受容してきた感動だからだ。そのうえで、わたしは小林的なる振る舞いを良しとしてきた。ここの記事に以前、書いたように読書における誤読を推奨し、読むことはある種の創作だとする姿勢を維持してきた。知的な活動としてそのほうが、レベルが高いとも思ってきたが、それは小林秀雄がランボーやモーツァルト、本居宣長に対して行ったことと同じだ。鹿島の分類でいえば、わたしは単にパフォーマティブ(言語遂行的)な言説を重視していたようなのだ。

パフォーマティブ(言語遂行的)な言説に滲むのは当然、自己承認への欲求だ。ある意味、現代でも多くの似非インテリが目指すモデルが、小林秀雄かもしれない。なんとなれば、小林秀雄は現実を知る大衆側の代弁を担ったようなふりをして、既存の知識人の足元を揺することでパフォーマンスの効果を高めてきたからだ。出遅れて嫉妬深くなった知識人たちが喝采を送り、その方法を身につけてしまうのも宜なるかな。そこに共通するのは自己承認への欲求だ。

よく、わけがわかったような読書家ぶった連中が、読書の目的やらについてお説を垂れ、意味のある本、ない本なんて選別をしているが、わたしに言わせれば読書の目的は過剰になりつつある自意識を慰めるためであり、世間には著者の自己承認欲求の染み付いた本と著者の自己承認欲求がそれほど染み付いていない本の2種類しかない。

むろん、わたしもそういう連中の列の後ろのほうに並んでいる。

ああ、おぞましい。

忌むべき知識人と強靭な独学者

柄谷行人は後年、小林秀雄が当時の柄谷の書いたものを読んでいると知ったと「じんぶん堂」での、2023年10月のインタビューで述べている。

小林秀雄とは会ったことがないんだけど、文芸誌の編集者によると、僕の書いたものをよく読んでいたらしい。

https://book.asahi.com/jinbun/article/15036199

柄谷行人と小林秀雄から、わたしが連想するもうひとりの思想家がいる。沖仲士の哲学者といわれたエリック・ホッファーである。ホッファーは1902年生まれであり1983年に亡くなる。生年も没年も小林秀雄と同じである。

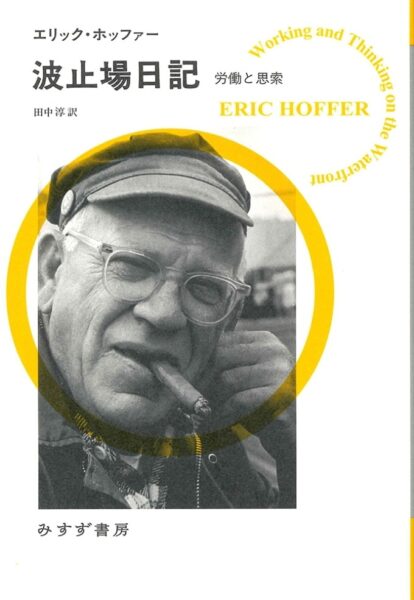

ホッファーが特異なのは、7歳で視力を失い15歳で奇跡的に視力を回復するも、天涯孤独で貧民窟を渡り歩き、生涯、肉体労働に従事しながら読書と思索の生活を送ったことだ。40代の後半に『大衆運動』(新訳版/中山元訳/紀伊國屋書店)を発表して、一躍、アメリカだけでなくヨーロッパや日本の思想界からも注目を浴びたが、彼は大学でわずかのあいだ教鞭をとっただけで、65歳まで沖仲士として働いた。

『大衆運動』は原題を「The True Believer」といい、狂信者のことを指す。新訳を出すのなら「狂信者」としたほうが新しい読者を得られたと思う。なぜなら、この本は大衆運動そのものの社会学的な分析というよりも、狂信的にイデオロギーに依存せざるをえなくなる人間のあり方をふかく洞察したものだからだ。狂信的にイデオロギーに依存せざるをえなくなることこそ、現代においても社会の病理のままであるからだ。

ホッファーに学歴はない。図書館で学んだ独学の人だ。失明以前の5歳までに英語のみならず両親の母国語であるドイツ語の読み書きができたというのだから、地頭の良さは間違いないだろうが、それよりも強烈なのは知そのものへの執着だ。失明している間、家政婦から呪いのように与えられた「あんたの家系は短命だから40歳には死ぬから苦しみはそこまでよ」という言葉によって、予め限定された生涯のなかで自分の内実を満たし切ろうという執着だ。

そういえば、思想家としてのホッファーの発火点は移動労働者として冬の鉱山に籠るときに安価で手に入れ持参したモンテーニュの『エセー』(全6冊/原二郎訳/岩波文庫)である。1000ページを超えるこの本をホッファーは一冬のあいだに繰り返して読み、暗誦できるほどになったという。なにを隠そう、本記事のタイトル「Les essais」とは、この「エセー」の原題なのだ。なんと大胆な名をつけたもんだ。そして、この名をつけたきっかけのところにエリック・ホッファーがいる。強靭な知をもつ独学者への敬意と、みずからへの独学の意思を示したかったのだ。わたしは、『国体論及び純正社会主義』(ミネルヴァ書房)を書いた北一輝であれ、『アウトサイダー』(中村保男訳/集英社文庫)を書いたコリン・ウィルソンであれ、独学者に深い敬意をもってきた。王の論理に対抗しうる街の論理の最たるものこそ、図書館で独学した者たちにあると、わたしは信じている。

労働という知性

柄谷行人は70年代ごろからエリック・ホッファーをさかんに取り上げた。『現代という時代の気質』(ちくま学芸文庫)という訳書もある。なにより、盟友だった中上健次もホッファーに心酔しみずからの羽田空港での貨物運搬の労働を指して「沖仲士」を自称していたと記憶にあるが、それもまたホッファーの影響であった。

ホッファーの特徴はなによりも徹底した知識人嫌悪である。『波止場日記』(田中淳訳/みすず書房)にこんなことを書いている。

知識人は傾聴してもらいたいのである。彼は教えたいのであり、重視されたいのである。知識人にとっては、自由であるよりも、重視されることの方が大切なのであり、無視されるくらいなら迫害を望むのである。民主的な社会においては、人は干渉をうけず、好きなことができるのであるが、そこでは典型的な知識人は不安を感じるのである。彼らはこれを道化師の放埒と呼んでいる。そして、知識人重視の政府によって迫害されている共産主義国の知識人を羨むのである。

『波止場日記』

これはほとんど現代の知識人、わたしがいう似非インテリの姿そのものだ。これこそが先に書いた、「世には著者の自己承認欲求の染み付いた本と著者の自己承認欲求がそれほど染み付いていない本しかない」ということの真意だ。

このスタイルは一見、1942年時点の小林秀雄の大学知識人批判に通じるようだが、根本のところがまったく異なっている。浅薄な機械文明批判しかできなかった小林に対し、ホッファーは次のように論じる。

柄谷が訳した『現代という時代の気質』に入っている「オートメーション、余暇、大衆」のなかで、文字が誕生しあらゆる記録をつける書記という職業が生まれる。しかし、王権が交代すると多くの書記が失業した。新しい王権は記録を嫌ったからだ。この失業が書記を作家に変えた。あるいは、モンテーニュのような優れた書き手が中世のフランスに集中して誕生するのは、地方貴族が領地から引き離され軍事から遠ざけられベルサイユに集められて、本来の“業務”を失ったことによる。ホッファーはそう書く。

労働者やらプロレタリアートなどいい、文明社会の被害者、機械技術に仕事を奪われる人々という分類もホッファーは嫌う。マルクスがプロレタリアートという被害者を生み出してしまったと憤る。生涯においてたいした労働をしたこともないマルクスに労働者のなにがわかるのかと。現代の私たちも参考にしうる、ラッダイト運動などとは真逆な労働者の思想がある。同じ点で、ハラリのいう「ホモ・ユースレス」「無用者階級」という考え方の有害さを思わずにはいられない。

果たして生成AIは仕事を奪うだろうか。おそらく雇用形態は確実に変えるだろう。生成AIが生んだ失業は人をしてどのような職業を創出するだろうか。ホッファーに従ってそういう想像が働かせるほうがいい。

労働者は未来を考えることができず、生きる術をもたない、救いを待つだけの人たちだという知識人たちの思い上がり。それこそ知識人のもっとも愚かな点なのではないかと思う。彼らは好んで「啓蒙」「教育」という言葉を用いる。自分のポジションを下げないために、「啓蒙」「教育」の対象が必要なのだ。

かつてカリフォルニアにあったふたつの思想

ホッファーは共産主義を嫌い、それに基づく社会運動にも厳しい目を向けていた。ここで、ふと思い出すはずだ。柄谷行人は「〈近代の超克〉と西田哲学」座談会でもマルクス主義を言挙げし、評価していた。そのことは前回も書いたとおりだ。そんな柄谷がホッファーを持ち上げたのはなぜか。ホッファーのマルクス主義嫌いとどう折り合いをつけたのか。

柄谷はホッファーのマルクス主義運動への厳しい指摘は、マルクス主義運動の参加者ほどほんとうに理解できるものであり、だからこそホッファーの思想は意味があるのだと論じている。アンソロジー『エリック・ホッファー・ブック——情熱的な精神の軌跡』(作品社)で柄谷のその小論が読める。

ホッファーの生活の場はサンフランシスコだった。サンフランシスコ港で沖仲士として数十年はたらき、カリフォルニア大学バークレー校で教鞭を執った。それはちょうど学生運動の嵐が世界の都市に吹き荒れたころである。東大で丸山眞男が学生運動家の狼藉に対しナチスより酷いと憤慨していたころ、ホッファーはキャンパスの荒廃を紀元前の都市の退廃のようにみていた。ホッファーはこうした若者を嫌悪し成熟できない子供たちだと言った。

社会に出て労働したことがない人間の意見など、成熟したそれとして扱うべきでないとまでいう。いま読めば、それこそ不適切にもほどがあるわけだが、なんら考えさせられるものはないとは、わたしにはどうしても言えない。

この時期のカリフォルニア、サンフランシスコは学生運動のみならずヒッピーたちの聖地でもあった。ホッファーはこの無為徒食の若者をさらに嫌った。おまえたちに社会などつくれないと。

60〜70年代のカリフォルニア。ヒッピー文化こそ、3つ前の「鈴木大拙からスチュワート・ブランドへ ホールアースは宇宙技芸論で語れるか?」に書いたように現在のIT社会の萌芽の地である。

スチュワート・ブランドがおり、スティーブ・ジョブスが坐禅を組み、半導体企業が軒を連ねていた。シリコンバレーはサンフランシスコ・ベイエリアであり、ホッファーが働いていたサンフランシスコ港も同じ区域だ。

ホッファーが嫌った若者たちがつくった現代にわたしたちはいる。わたしは改めて労働のことを考えるようになっている。

地獄への道を舗装する知識人たち

わたしが今でもホッファーに感銘を受けるのは、大学での名誉も収入も捨て、港に戻り散歩と読書と思索の日々にほんとうに幸福を見出していたことだ。それこそわたしが得たいものなのだから。彼は世俗から逃避したのではない。隠遁的な生活というわけでもない。だから意味ぶかい。

ある日の日記でホッファーは、ちょっとした家事を済まし、面倒な役所への届出を終えてすっきりした気分の高揚を記述している。ホッファーは喜びのあまりバラを半ダース買ったと書く。この幸福について、わたしにはわずかに覚えがある。ちょうど時期だから言うが、確定申告などわたしは毎年、受付初日の朝に書類を提出している。これをダラダラとやらずに残して、ギリギリになって提出、やっとセーフというのも解放感としては最高かもしれないが、誰にいわれることなくただ勤勉に、不満なく由無し事を片付けていくことの幸福のほうが深くわたしを慰めてくれる。そんな生活に満足するなんてレイドバックしすぎだとか、そんな慎ましい生活を良いものとして持たざる若者に押し付けるなといった批判も聞こえてきそうだ。

これは2回前の「何故なしに生きるということ 『PERFECT DAYS』と神秘主義」でとりあげた映画『PERFECT DAYS』の主人公・平山の生活もまさにこのままなのだ。これについて川上未映子やら平野啓一郎やら、なんというか社会問題に敏感なふうな人たちが、やれ貧困層の現実を知らず美化しているだの、ユニクロの御曹司のお遊びだのと批判する雰囲気だが、こういう連中について小津映画を批判していた松竹ヌーベルバーグの若手たちと同じだと思ったように、エリック・ホッファーが嫌う知識人そのものじゃないかと思ってしまうのだ。本稿でいえば、彼らは王の論理に楯突く街の論理の代弁者を装っているだけだ。なんのために? 自己承認への欲求のために。

ホッファーをもう一度、引こう。

知識人は傾聴してもらいたいのである。彼は教えたいのであり、重視されたいのである。

『波止場日記』

もちろん、ホッファーのようにアメリカではよく知識人嫌悪、知性嫌悪が起きる。それが危うい道であることは、ちょうど8年前のアメリカ大統領選でトランプが当選し反知性主義がいわれたのと同じだ。同じころ、神学者の森本あんりは『反知性主義 アメリカが生んだ「熱病」の招待』(新潮選書)で、アメリカにおいて深く信仰されているキリスト教のリバイバリズムの論点からこれを解説した。知識人たる既存の宣教師に対するカウンターとしてたびたび登場する無学でありながら実業家としては非凡なリバイバリズムの宣教師たちの構図は、本稿でいう王の論理に楯突く街角の論理という構図そのままでもある。

封建社会を通過しないで近代に達したアメリカという国における知的な権威、知識人に対する警戒と敵意は、ヨーロッパがもたらした近代に対する超克の発火点なのだ。それは小林の「おれは馬鹿だから」という開き直りのように無知を称揚しているわけではない。むしろ、ホッファーの知識人嫌悪と同じように、知性と権力とが結託すること、もっといえば都合よくねじ曲げられた知性が権力化することに反旗を翻しているのだ。

今年(2024年)はリープイヤーであり、アメリカ大統領選の年である。“もしトラ”などと言われ、トランプの復活が危惧されている。それはアメリカの知性にどんな影響があるのだろうか。

そういえば、『現代という時代の気質』の文庫がでたのは2015年である。その「ちくま文庫版への解説」冒頭で柄谷は、アメリカで吹き荒れる反知性主義の時代にホッファーのような知識人批判は現状をやみくもに肯定するだけで意味がないのではないかと考えたと述べている。

この時代にホッファーを思い出したわたしはいったい何を考えられるのだろう?

関連記事

-

FEATURE2022.10.25

FEATURE2022.10.25人間の認知の仕組みへの興味からAI研究の道に

国立研究開発法人産業技術総合研究所 人工知能研究センター長 辻井潤一氏に聞く(1)2022.10.25聞き手 桐原 永叔 -

FEATURE2023.07.05

FEATURE2023.07.05フレームを壊し、ルールをアップデートする

―東京大学大学院総合文化研究科教授 池上 高志氏に聞く(3)2023.07.05聞き手 都築正明(IT批評編集部)

桐原永叔(IT批評編集長) -

STORY2022.07.14

STORY2022.07.14企業防衛はセキュリティ視点からサイバープロテクション視点へ

──アクロニス・ジャパン代表 川崎哲郎氏に聞く(1)2022.07.14取材・構成 土田 修