アートとテクノロジーで未来を思索するスペキュラティブ・デザイン

──アーティスト・慶應義塾大学准教授・長谷川愛氏に聞く(1)

私たちの社会がさまざまなテクノロジーによって成立していることは、もはや疑いようがない。また、私たちの価値観のほとんどが社会的構築物であることにも異論をさしはさむ余地はないだろう。では、テクノロジーと社会は、どう関係しているのか──アートとデザインの視点から社会に疑問を投げかけるアーティスト・長谷川愛氏に話を聞いた。

2023年7月6日 オンライン取材

長谷川 愛(はせがわ あい)

アーティスト、デザイナー。バイオアートやスペキュラティヴ・デザイン等の手法によって、生物学的課題や科学技術の進歩をモチーフに、現代社会に潜む諸問題を掘り出す作品を発表している。岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー(通称 IAMAS)にてメディアアートとアニメーションを学んだ後ロンドンへ。2012年英国Royal College of Art, Design Interactions にてMA修士取得。2014年から2016年秋までMIT Media Lab,Design Fiction Groupにて研究員、2016年MS修士取得。2017年4月から2020年3月まで東京大学特任研究員。2019年から早稲田大学非常勤講師。2020年から自治医科大学と京都工芸繊維大学にて特任研究員。2022年から慶應義塾大学理工学部准教授。「(不)可能な子供、01:朝子とモリガの場合」が第19回文化庁メディア芸術祭アート部門にて優秀賞受賞。森美術館、寺田倉庫、MoMA、アルスエレクトロニカなど国内外で展示多数。著書に『20XX年の革命家になるには──スペキュラティヴ・デザインの授業』(ビー・エヌ・エヌ新社)。

目次

機械学習によって無意識のバイアスを明らかにする

都築 正明(以下、――)まず、長谷川さんの来歴をお聞かせください。

長谷川 愛氏(以下、長谷川) 出身は静岡県掛川市です。高校卒業後、岐阜県大垣市にあったIAMAS(International Academy of Media Arts and Sciences:岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー、現在は情報科学芸術大学院大学に改組)でメディア表現を学びました。卒業後はしばらく東京でメディアアートの仕事をした後に、ロンドンにあるRCA(Royal College of Art:英国王立芸術学院)で、アンソニー・ダンとフィオナ・レイビーのもとでスペキュラティブ・デザインを専攻し、MA(Master of Arts)修士を取得しました。その後マサチューセッツ工科大学メディア・ラボで研究員を務めMS(Master of Science)を取得後に帰国し、東京大学の特任研究員や、早稲田大学の講師、また京都工芸繊維大学と愛知県立美術大学で特任教授を勤めたあと、今年(2023年)4月より慶應義塾大学の准教授に着任しました。

──東京大学ではERATO 川原万有情報網プロジェクトに参画されていたのですよね。

長谷川 そうですね。IoT全般をつなげるプロジェクトで、比較的フィジカルな研究が多かったんです。そんな中で私はヒトの女性がオスのサメを誘惑する香水“HUMAN X SHARK”を開発するアートプロジェクトを進めたりしていたのですが、ITと自分の関心が重なる作品について考えるようになりました。そこで、武器を持っていないのにもかかわらず警察に銃殺された過去数年分の黒人の顔写真データを学習させて「殺されやすい人」を判別して、条件にあった場合に引き金を数秒止める銃“ALT-BIAS GUN”のプロジェクトをスタートしました。

──着想にあたってどのような背景があったのでしょう。

長谷川 ボストンのMITメディアラボにいたころに、アメリカが銃社会であることを実感しました。週末に学校から「今、学内に銃を持ったシューターがうろついているので、部屋に鍵をかけて、静かにしていてください。もし出会ったら、 何かの手段で戦ってください」というようなメールが来たりもしましたから。また当時“Black Lives Matter”運動の潮流がはじまっていて、仲のよい友人も参加していました。特にショッキングだったのはfacebook Liveで観たライブ中継です。テールランプの不備で警官に停車するよう命じられた黒人男性が、IDを提示する指示に応じようとしたところ、銃を手にとると誤解されて警官に発砲されてしまう。それを助手席にいたガールフレンドがリアルタイムでストリーミング配信していたのです。イギリスでも人種差別の問題は日常的に耳にするトピックでしたが、移民が警察に抑圧されるのを目にしてアメリカの場合は異なるレベルにあることを実感しました。

──どういった点が異なると感じられたのでしょう。

長谷川 アメリカ社会には、奴隷としてアフリカから連れてこられたルーツを持つ黒人の方々が、公民権運動以降は低賃金労働者の立場に置かれて再び奴隷化されてしまい、結果として犯罪者化してしまうという文化的構造があります。実際に収監されている犯罪者に占める黒人の方の比率も高いですし、特に若い黒人男性は、普通に生活していても暴力的だとみなされて警官に射殺されてしまう現実があります。MITにいた2016年から作品のアイデアは浮かんでいたのですが、まだ技術が追いついていなかったので、保留していました。

ALT-BIAS GUN – Black Lives Matter Version –(長谷川愛氏公式サイトより)

──その後、ディープラーニングの技術が進み、顔認証の精度も向上したことからプロジェクトを開始されたわけですね。

長谷川 そのタイミングでデモをつくることができました。これまでは顔認識と国家という組み合わせでは、個人の自由が剥奪される恐ろしい未来像ばかりが描かれてきました。そうではなく、その組み合わせをポジティブに使うことができないだろうかを考えました。そこで、非武装のまま射殺された被害者の顔写真を学習させて、銃口を向けた先にいる人がその傾向に合致していると判別した場合には、引き金をロックして「バイアスで撃とうとしていませんか?」ということを考える時間をつくるようにしました。

──わざと歪んだ認知バイアスを学習させて、それを人間側にフィードバックするのですね。現在、AIがアンコンシャス・バイアスを増幅することに危惧がなされますが、それを逆向きに用いるという。

長谷川 facebookのストリーミングでは、撃った警察官も叫んでいて混乱しているようにみえるんです。7人ぐらいの警察官がいたのですが、彼らも犯罪者から自分の身を守らなければならないと考えていたのでしょう。両者にとってとても不幸なことなので、これをテクノロジーの力で止められないかと思いました。当初は「アンチ・バイアス・ガン」というプロジェクト名を考えていたのですが、バイアスにもさまざまなものがありますし、正しさを押しつけることがマイナスに作用することもありえるので、別のオルタナティブなバイアスでバランスを取る意味で「オルタ・バイアス・ガン」に変更しました。

──行動経済学でいう「システム1(直感的で早い思考モード)」から「システム2(論理的で遅い思考モード)」へと移行する猶予を設けることになりますね。

長谷川 「PSYCHO-PASS」というアニメがあります。この作品は国民の心理や感情が数値化された近未来の日本が舞台で、警察組織は潜在的な性向や心理状態も含めて犯罪を起こす可能性のある人たちを排除することで治安維持を行っています。そこでは管理システムと接続されて排除の対象を判別する「ドミネーター」という銃が用いられるのですが、「オルタ・バイアス・ガン」では別の方法を提案しました。こうした話題になると、カタールワールドカップのVAR判定のときと同じように「機械にまかせるのではなく、人間が自分で考えて判断するべきではないか」という議論になりがちです。ただ、バイアスについて研究していくと、私たちの行動がどれだけ自由意志に基づいたものなのかにも疑問が生じます。

──そこは意識のハードプロブレムとして、認知科学やAIの分野で常に議論が生じるところです。

長谷川 「黒人を優遇する逆差別なのではないか」という反応もありました。もちろん本当は教育などによってバイアスクレンジングをしていくべきですが、モラルや倫理観というのは、文化的に構築されるものなので、定着までには時間がかかる。そこに至るまでに、明らかな不平等をテクノロジーで積極的に是正するシステムも、あってよいのではないかと思います。

──先日(6月29日)アメリカの連邦最高裁では、ハーバード大とノースカロライナ大のアファーマティブアクションについて違憲判決が出されました*。心情レベルでは解決していなかった、問題の根深さに驚きました。

長谷川 そのあたりは本当に、繰り返しになってしまいますね。それでいうとジェンダーについても同じことが何度も繰り返されています。

──特に最近、社会通念として定着したかと思われていたものが、まったく解決されていなかったことが顕在化しています。国内ではLGBT理解増進法についての議論でも20年前のジェンダーフリー教育へのバックラッシュ派とまったく同じことが主張されていますし、イギリスでは美術館でのドラァグクイーンによる朗読会に保守派政治家が公然と反対したりしていますし。

長谷川 あれだけアートを大切にしている国で、あのようなことが起きたのが衝撃的でした。女性や子ども、老人などの社会的弱者やマイノリティに向けたヘイトを公言する人も増えています。そのことで抑圧を感じた人は、自分が社会の底辺だと思いこんでしまう。こうした人たちの「呪い」のようなものを解いていくことが、とても重要かつ難しいと感じます。

──そういった観念にとらわれた人たちが、自分には失うものがないと感じて──社会の多数派からは「無敵の人」と揶揄されたりしますが──世間に一矢報いようとして大きな犯罪をおかすこともあります。

長谷川 私も就職氷河期世代ですから、社会からの疎外感には共感できます。

──フランスでは移民による暴動が続いています。暴動の参加者についてマクロン大統領が「暴力的なビデオゲームの影響もあるのではないか」と言っていて、強い違和感をおぼえました。

長谷川 フランスはむしろ自国の歴史の影響だと思いますけど。マイノリティとマジョリティとの線引きというのも恣意的ですし、そこが難しくもあります。私の作品ではショッキングな一例として銃を取り上げましたが、テクノロジーによってバイアスを緩和することはさまざまな場所や場面で可能なはずです。ただしその際には、どこでどのように使うのか、だれがどう決めたのかをオープンにしなければ、かえって不信をまねいてしまいます。

*米ハーバード大などの入学選考で黒人や中南米系を優遇する積極的差別是正措置(アファーマティブ・アクション)の是非が争われた訴訟で、米連邦最高裁は6月29日、措置が法の下の平等を定めた憲法に違反しているとの判断を示した。米国では多くの大学が多様性確保のために同様の措置を導入しており、今後の大学入試に大きな影響が出る可能性がある。(東京新聞TOKYO Web 2023年6月30日記事より)

テクノロジーはオリジナルとコピーの境界を変えるのか

──先ほど話題にのぼった「PSYCHO-PASS」の塩谷直義監督は、先日のインタビューで「AIは0から1を生み出すことができない」と仰っていました。AIチャットボットというのは、むしろ私たちが本当に0から1を生み出しているのかを改めて考える契機になっているようにも思えます。

長谷川 私もその記事を見て「人間だって0から1を生み出したことなんてほとんどないじゃない」と思いました。アート界でも、オリジナリティについてよく議論されます。クラスメイトとも完璧にオリジナリティのある作品制作は可能か?という話をしましたが、文化は積み上げられてできるものです。卒業制作においては、そのテーマを選んだ理由や文化的意義、どれだけの類似作品を参照していて、そのうえで自分の作品のどこに新規性があるのかを論文で示すことが求められます。LLM(大規模言語モデル)は、論文を書くところまではできるかもしれません。そうすると、それを審査したり判断したりするキュレーターの役割が重要になってきます。AIを用いて制作したものも含めて、さまざまな作品の中から意味や価値を見いだすのは、やはり人間ですから。100%新規性のある作品制作は可能かもしれないけど、多分誰もそれを正しく理解し価値を認めることはできないと思います。

──オリジナルとコピーの問題提起についてはデュシャンやウォーホールの作品まで遡ることができますし、シミュラークルの概念では消費社会すべてに敷衍されます。テクノロジーを用いるから新しいということでなく、新しい概念を提示できるかどうかにこだわられているのですね。

長谷川 そうですね。新しいテクノロジーが出たときに、なにが楽しいかというと、いままで考えていた世界がガツンと変わることですよね。私たち人間がこれまでと同じような価値観のもとに生きていくかと思っていたところから、そうではない未来がやってくるかもしれないという期待を抱いたりするわけです。

──手元の作業が効率化するというレベルではなく。

長谷川 よくワインづくりにたとえてお話しするのですが、ワインはまず菌や養分のある土壌があって、そこに育ったブドウを収穫して樽に詰めて醸造して、それを瓶詰めしてブランディングをして商品になります。ワインづくりというと、ブドウを醸造してブランディングすることだけがイメージされがちですが、それ以前の工程がなければワインはできません。同じように、アートやデザインも作品の制作だけでなく、土壌づくりにあたることがあって成り立っています。消費者の目に見えない、土壌や菌がまず、ある。アートもそれに似ていて、アーティストの前に社会に価値をみとめられていない変人・奇人がいて、それをみていたアーティストがそれをより洗練させている、ということが多いのではと私は思っています。

──名門ワイナリーのワインだけでなく個性的なビオワインがあったりするような。

長谷川 ビオワインも面白いカルチャーですよね。牛の角に糞をまぜて土の中に埋めると美味しくなる、ということを真剣にしていたりして。効率がよくて正しい伝統的なものではないストーリーがあり得るという意味では、テクノロジーも同じように考えることができると思います。

オルタナティブな未来を発見する

──『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』(山口周著・光文社新書)がベストセラーになって、近年はRCA(Royal College of Art:英国王立芸術学院)の学位が「第2のMBA」ともいわれています。

長谷川 私が学んでいたころのRCAは日本のアート業界でもさほど知名度がありませんでした。その後行った理系の大学とは、まったく違うカルチャーがありました。多くの国では、科学技術は国家単位の投資の対象ですから、研究資金も潤沢ですが、アートはそうではありませんから基本的に製作費は自費なので、RCAの学生たちはそこを情熱と工夫で乗り越えようとしていて感心しました。当時まだイギリスはEUに属していましたから、ヨーロッパ各国をはじめ、ロシア、アメリカ、中国、イスラルなどからも学生が集まっていましたし、地理的に近いアフリカや中東からも人が集まってきました。ニューヨークを「人種の坩堝」と称するのがぬるく感じられるほどで、そこがクリエイティビティを生んでいたのかもしれません。当時は飛行機代もいまほど高価ではありませんでしたから、ヨーロッパとその周辺なら国内旅行と同じような気分で私も世界のいろんなところを訪れました。

──その後行かれるMITメディアラボは、そうではなかったのでしょうか。

長谷川 すごくモノカルチャーだと感じました。アメリカ国外に行ったこともない人も、アメリカこそがトップだという自負を強く持っています。ヨーロッパでは、国ごとにカルチャーが異なり、それぞれを尊重しますから、おいそれとヨーロッパでナンバーワンだと言うことはできません。MITメディアラボには企業スポンサーが多くついていましたし、アメリカの大企業の方が研究を視察して出資してくれたりすることも多く、ITビジネスの最先端に近いところで研究することができました。その一方で、人種や文化の多様性については物足りなさを感じていました。

──アートとテクノロジーの接点ということも、よくいわれます。

長谷川 私は、アートとテクノロジーは、ほぼ同じものだったのではないかと思っています。アートには「美しさとはなにか」という捉えかただけでなく、生きるための知恵も多分に含まれていると思います。同じくテクノロジーも、生きるための工夫として考えられます。そこには神話や民話のような物語も含まれていて、道具の使い方や最新テクノロジーと同じ範疇に入ってくる。概念が共同幻想を形成して人々が共生する機能を果たしたように、物語や宗教もテクノロジーの一種だと考えています。香港出身のユク・ホイという哲学者は、ギリシャ哲学に端を発する西洋的な技術観とは異なる、諸子百家や新儒家に基づくオルタナティブな技術観を提示しています。中国哲学は、世界や宇宙についての見方が西洋哲学とはまったく違う。そこから考えると技術観だけでなく技術そのものも、違う形になり得るのではないか、と彼は主張しています。彼の考えを敷衍すると、現在の私たちの認識とは異なる歴史的な連続性からテクノロジーを捉えることができます。また、いまあるものとは違う宗教観や世界観をインストールすれば、まったく別のテクノロジーが出てくる可能性を想定できますから、とても面白く感じています。私はアートやデザインは文化的発明であって、それがテクノロジーにも影響をおよぼすのだと考えていますから、物語や哲学にも大きな関心を抱いています。

──ギリシャ哲学以降の文脈でアートやテクノロジーを考えると「それぞれの語源であるラテン語のアルスとテクネ―とは……」という定形に陥ってしまいますが、それ以前の知的な体系や物語から参照すると、それとは異なる補助線がみえてくる。長谷川さんの活動は、そのナラティブから現在にいたる延長線上に未来のプロトタイプを示されてるようにも思えます。

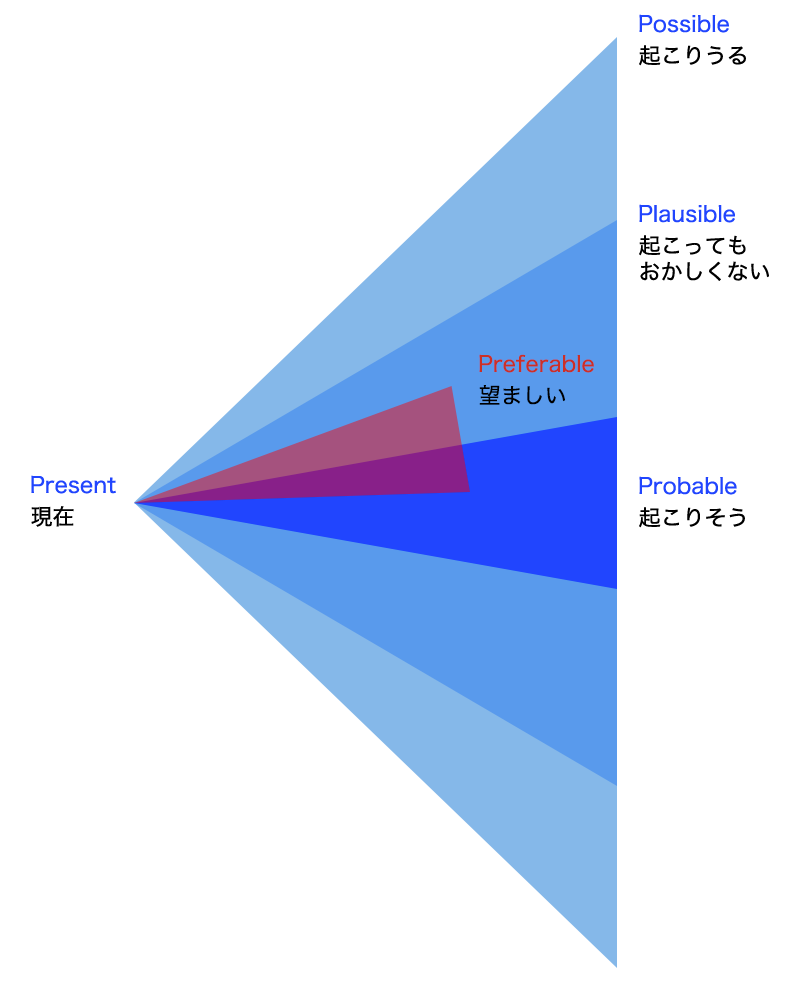

長谷川 そうですね。スペキュラティブ・デザインが実践しているのは、私たちが現実だと思っていたり、現実の範囲だと思っているものとは異なる、オルタナティブな現実を見つけようとすることです。有名なPPPP図(下図)がありますが、多くのクリエイターは望ましい(Preferable)未来に対してものをつくっていますが、広い未来の可能性のうち狭い一部分のエリアでしか考えていません。「望ましさ」について考える視点を客観視してずらしてみると、まったく違う望ましさがみえてくる、という発見を重ねています。

PPPP図(アンソニー・ダン&フィオナ・レイビー『スペキュラティヴ・デザイン』を基に編集部作成)

──位相を変えてオルタナティブな未来をみせることで、異なる未来へと想像力がおよぶことを目指されているのでしょうか。

長谷川 おっしゃる通りです。RCAでの私の先生であるアンソニー・ダンとフィオナ・レイビーは、はじめにデザイン界の限界を突破しようと考えていました。消費者にとってセクシーで購買欲を掻き立てるものがよいデザインとされていたところから、もっとデザインの幅を広げることを試みたわけです。いま先生たちは、哲学や社会学、経済学などの知見を取り入れて、いまみえている現実から引き離した思考ができるのかということを試みています。