『チ。』が描く“異端のリレー”と、ポスト・アルゴリズム時代の倫理

知の連鎖とは

15世紀、宗教支配の強いヨーロッパにおいて、「地球が動いている」という主張は命にかかわる異端とされていました。

漫画『チ。―地球の運動について―』は、そのような時代においても真理を追い求め、知を未来に繋ごうとした人々の姿を描いています。

本作は歴史フィクションであると同時に、現代社会──とくにAIやアルゴリズムによって情報が流通・管理される今の私たちにとって、「知」とは何かをあらためて考えさせられる作品でもあります。

知は、ただ知ることでは終わらず、いかに継承されるかという構造の中でこそ意味を持つのかもしれません。現代の学びの多くが「情報を得ること=理解すること」と見なされる傾向にあるなかで、『チ。』はその常識に揺さぶりをかけ、「知とは誰が、どうやって受け継ぐものなのか」という問いを私たちに突きつけてきます。本稿では、『チ。』が提示する知のかたちと、それが現代社会に投げかける示唆について考察していきます。

目次

知を殺す社会、知に殉じる人々

もし、「地球が太陽のまわりを回っている」と唱えるだけで処刑される社会があったとしたら──その時代に生きる私たちは、どのように知と向き合えるでしょうか。

『チ。―地球の運動について―』が描くのは、15世紀ヨーロッパ、宗教的秩序が絶対とされた社会のなかで、「地動説」を探求する人々の姿です。知識とは、権威を脅かす危険物とみなされ、それを口にすることすら生命を賭す行為とされていました。

作品の構成も印象的です。物語の語り手は章ごとに変わっていきますが、どの人物も「知」を次の世代へと受け渡す存在として描かれています。

ある者は密室で写本を託し、ある者は焚書を逃れて小さな紙片を隠し持ち、ある者は自らの命と引き換えに信念を伝えようとする──そうした連なりが、まるでひとつの長い呼吸のように続いていくのです。

この構造は、単なる個人の英雄譚ではなく、知そのものが主人公であるかのような印象を与えます。言い換えれば、「知が人を動かす」のではなく、「人が知に殉じていく」物語とも解釈できるかもしれません。

現代において、知の探究が命に関わることはほとんどありません。しかし、思想や学問の自由が、社会的・政治的な構造のなかでどのように支えられ、あるいは制限されうるのか──その問いは今なお私たちにとって無縁とは言い切れないようにも感じられます。

たとえば、ある知見が支持されるかどうかが経済的な利害関係やプラットフォームのアルゴリズムによって左右されていたとしたら──そこには、かつてと異なるかたちでの「見えにくい抑圧」が潜んでいる可能性もあるのではないでしょうか。

フランスの思想家ミシェル・フーコーは、知とは単なる中立的な情報ではなく、つねに「権力」の配置と関係しながら生産されるものだと述べました。『チ。』に描かれる地動説の抑圧もまた、知そのものが危険視されるというより、「それを語る自由」が社会の構造によって制限されていたという点で、まさにフーコー的な「知の政治」として読み解くことができます。

つまり、知を継ぐという行為は、個人の信念に留まらず、支配構造への抗いとしても機能していたのです。フーコーは『監獄の誕生』や『知の考古学』といった著作のなかで、「知」はつねに制度的文脈のなかで構成されると論じました。現代のアルゴリズム環境においてもまた、情報の可視性や評価は、技術の中立性を装いながら、別の形式で選別と抑圧の構造を孕んでいるのかもしれません。

『チ。』が描く時代は遠く感じられるかもしれませんが、私たちが立ち止まって考える価値のあるテーマであるだけでなく、現代社会における知の倫理と自由のあり方を問い直すための、根本的な視座でもあるはずです。

魚豊 (著)

小学館

清水健一 (監督)

坂本真綾, 津田健次郎 (出演)

制作:マッドハウス

ミシェル・フーコー (著)

田村 俶 (翻訳)

新潮社

ISBN:978-4105067090

ミシェル・フーコー (著)

慎改 康之 (翻訳)

河出文庫

ISBN:978-4105067090

『チ。』というカタカナに託された多義性

なぜこの作品のタイトルは、漢字ではなく、あえてカタカナの『チ。』なのか──この一文字に込められた意図を、読者はどのように受け止めるでしょうか。

「地」でも「知」でもなく、意味を限定しないカタカナ表記。それによって、『チ。』という言葉は、ある特定の意味だけではなく、複数の概念を同時に想起させる装置として機能しています。以下のような読み取りが可能ではないでしょうか。

- 「地」:地動説──この作品の中心に据えられた科学的命題

- 「知」:真理を求める人間の根源的な欲求

- 「血」:その知を追求する過程で流された命

- 「値」:知を手にするために払う犠牲や対価

- 「智」:知性と倫理が融合する境地

- 「痴」:無知ゆえに人を恐れ、排除する構造

このように『チ。』は、多義的な読みを許容しながら、読者に「どの解釈を選び取るか」を委ねています。明示せず、余白を残すことで、私たち自身が問いに向き合う余地が生まれているのです。

このような記号の「意味が定まらない」という状態は、記号論を築いたフェルディナン・ド・ソシュールが述べたように、〈言葉とは恣意的な記号〉であるという前提とも響き合います(『一般言語学講義』より)。さらに哲学者ジャック・デリダが解いた「差延(ディフェランス)」──意味は常にズレ続け、一つに定まることがないという視点(『グラマトロジーについて』)は、『チ。』のカタカナ表記が読者の解釈を揺さぶる構造と重なって見えてきます。

つまりこの一文字のタイトルは、「知」とはそもそも何を指すのか、それは固定できるのか、といった根源的な問いをもあらかじめ内包しているのです。

とはいえ、物語を読み進めていくと、その多層的な意味が次第に「知」へと収束していく構造に気づかされます。章ごとに異なる登場人物を通じて、「知とは何か」「なぜ継がねばならないのか」といった問いが繰り返し提示されるからです。

この焦点化は、おそらく偶然ではないでしょう。知を巡る葛藤や選択、そしてその代償を描くことで、本作は読者に「知の継承とは何か?」という問いを静かに手渡しているように感じられます。

タイトルが示すこの余白と集中──両義的な構造は、私たちが現代において「知」をどう扱っているかをあらためて省みるきっかけにもなるのではないでしょうか。

知を単なる情報として消費するのか。それとも、時間と命をかけて継がれてきた意志として引き受けるのか。

『チ。』というわずか一文字のタイトルは、私たちにその選択の余白を残しつつ、考えることの入口を静かに指し示しているようにも見えます。

フェルディナン・ド・ソシュール (著)

町田 健 (翻訳)

研究社

ジャック・デリダ (著)

現代思潮新社

アルゴリズムは知を継がない

たとえば、私たちが「地動説」や「15世紀のヨーロッパ」と検索窓に打ち込めば、答えは瞬時に返ってきます。問いを立てたその瞬間に、すでに「答え」に手が届いてしまう──そんな環境に私たちは慣れすぎてはいないでしょうか。現代の私たちは、知に触れるための“距離”を驚くほど縮めてきました。

けれど、果たしてそれは「知を継いでいる」と言えるのでしょうか。

『チ。』に登場する人々は、誰かに知ってもらうことを前提とせず、それでもなお“書き遺す”という行為に命を懸けます。火にくべられるかもしれない文書に、血で書かれたかのようなメッセージを刻む彼らの姿には、「伝わらないかもしれない知」にすら意味を見出す覚悟が宿っています。

この姿勢は、検索性や即効性が重視される現代の情報環境とは対照的です。アルゴリズムに最適化されたコンテンツは、「検索されやすさ」「再生数」「いいねの数」といった外部指標によって価値を測られがちです。つまり、“知ってもらえる知”が、価値あるものとして流通しているのです。

こうした環境では、情報の発信は「届くこと」を前提に設計されます。しかし『チ。』に描かれる知のかたちは、むしろ「届かなくても残す」ことに意味を置いています。これは、情報の効率性では測れない、人間の意志の問題に関わっているようにも思えます。

さらにいえば、アルゴリズムや生成AIは、大量のデータを「整理」することはできても、それを「継承する」わけではありません。知を継ぐという行為には、継ぐ側の判断、文脈の再解釈、そして継がねばならないと信じる倫理的な決断が伴います。これは機械的な処理では代替できない、人間的な営みではないでしょうか。

この点で示唆的なのが、科学哲学者マイケル・ポランニーが語った「暗黙知」という概念です。彼は、私たちが本当に理解していることの多くは、言葉にできず、経験や関係性のなかでしか伝えられないものだと述べています。アルゴリズムは明示された情報の処理には長けていますが、継承に不可欠な“語れない知”や“文脈への共感”までは担うことができないのではないでしょうか(参照:『暗黙知の次元』)。

知を知識として一時的に獲得することと、誰かの意志ごと受け取り、次の世代へと手渡すこと。そのあいだには、想像以上に深い断絶があるのかもしれません。

私たちはいま、アクセス性が高まった情報環境のなかで、「知ること」だけに満足してはいないでしょうか。そして、継ぐべき知を、本当に見極め、引き受けていると言えるでしょうか。

『チ。』が描く、焼かれ、隠され、それでもなお受け継がれる知の姿は、そうした問いを私たち自身の生き方に引き寄せてくるようです。

マイケル ポランニー (著)

高橋 勇夫 (翻訳)

筑摩書房

知の継承とは、倫理の問題でもある

『チ。』の登場人物たちは、単に「知る」こと以上に、「継ぐ」ことに重い意味を見出しているように描かれます。知とは、頭に蓄える情報ではなく、意志をともなって引き渡されることで初めて意味を持つもの──そんな前提が、作品の根底に流れているように見受けられます。

彼らが直面するのは、厳しい抑圧のなかで、それでも「伝える価値がある」と信じられるかどうか、という問いです。それは技術や環境の問題ではなく、どのような状況にあっても「思考する自由」を信じられるかという、きわめて倫理的な選択といえるでしょう。

私たちの社会では今、AIが知識を整理し、検索エンジンが瞬時に「最適解」を提示する仕組みが整いつつあります。問いを立てるよりも、すでに存在する答えにアクセスすることのほうが効率的だとされる傾向すらあります。

けれどその便利さの中で、「なぜそれを問うのか」「どこまで問うことを許されているのか」といった、思考のプロセス自体が後景に退いてはいないでしょうか。

むしろ今の社会では、「正解を早く得ること」が求められ、「考え続けること」にはある種の回避や焦燥がつきまといます。問いにとどまる時間は、手間であり、正解のない不安を引き受けることでもあるからです。効率や即応性が重視される環境においては、熟考すること、迷い続けること自体が“遅い”とか“非生産的”と見なされてしまう場面すらあります。

だからこそ、本作に登場する人物たちが、思考の不確かさに耐えながら、それでも問いを継ごうとする姿は、今を生きる私たちの在り方にも強く響くのではないでしょうか。

『チ。』の人物たちは、問いを抱えたまま迷い、時に後悔しながらも、手渡された知を絶やさないために自らの役割を引き受けていきます。その姿は、継承とは単なる知識の保管ではなく、「誰かが思考し続ける責任を受け取ること」なのだという視点を提示しているように見えます。

このような「思考する自由」に関して、政治哲学者ハンナ・アーレントは『人間の条件』のなかで、世界とは人々が語り、考えることによって維持される公共的な空間であると述べています。知を継ぐとは、単に情報を渡すことではなく、その空間ごと未来へ手渡す営みにほかなりません。

「正しさ」を求めることと、「問いを継ぐ」ことは、似て非なる営みです。正解のない問いに、それでも向き合い続けること──それこそが、継承の本質ではないでしょうか。

アーレントは『責任と判断』において、考え続けることそのものが、権力や暴力への抵抗であるとも述べています。この姿勢は、問いを手放さないこと自体が倫理的な責任であるという本作のメッセージと響き合っていると感じます。

情報にあふれた時代だからこそ、私たちは今、どのような知を継ぐべきなのか──その選択の重さを、あらためて見つめ直す必要があるのではないでしょうか。

ハンナ アレント (著)

志水 速雄 (翻訳)

筑摩書房

ハンナ アレント (著)

ジェローム コーン (編集)

中山 元 (翻訳)

筑摩書房

知を継ぐ主体は誰か

「知を継ぐ」とは、誰の仕事なのでしょうか。科学者、教育者、作家──あるいは特別な立場の人だけに求められる営みと考えてはいないでしょうか。しかし『チ。』が描くのは、そうした限定的な主体ではなく、「問いに出会ったすべての人」がその当事者になりうるという構造です。

「あなたは知を継ぐ覚悟があるか?」

この問いは、かつて地動説を信じるだけで処刑された人々の物語として提示されます。しかし、そこに込められた問いかけは、現代の私たちにも向けられているように見えます。

AIが仮説を立て、検索アルゴリズムが“最適な知識”を提案する時代。知は、あらかじめ整えられたパッケージとして流通し、それを受け取ることが「学ぶ」ことと等価視される場面も少なくありません。

そのような環境のなかで、私たちは「自ら問いを持ち続ける」主体であり続けているでしょうか。あるいは、知の流通経路や評価軸に組み込まれることで、「知を継ぐ」という営みの本質を見失ってはいないでしょうか。

『チ。』の登場人物たちは、時に迷い、恐れ、矛盾を抱えながらも、問いを手放すことなく「継ぐ者」として立ち上がっていきます。その姿は、「知を継ぐ」という行為が、必ずしも完璧な理解や信念に裏打ちされたものではなく、不完全さを引き受ける勇気に支えられた営みであることを教えてくれるようです。

問いに出会ったとき、応えるかどうかは常に私たち自身に委ねられています。哲学者エマニュエル・レヴィナスは『全体性と無限』において、他者からの呼びかけに応答することこそが主体性の根源であると述べました。知を継ぐとは、完全な理解ではなく、その呼びかけに「応える」という覚悟の問題なのかもしれません。

『チ。』が投げかける「あなたは知を継ぐ覚悟があるか?」という問いは、私たちに静かだが決定的な責任を託しているように思えます。それは、派手な発信や即時的な成果ではなく、問いを手放さず、次の誰かへと手渡していく営みにほかなりません。

技術が進歩し、知の検索や整理が自動化されていく時代だからこそ──「問い続けること」そのものが、もっとも人間的な継承なのだという静かな確信を、引き受けるべきタイミングなのかもしれません。

エマニュエル・レヴィナス (著)

藤岡 俊博 (翻訳)

講談社

関連記事

-

FEATURE2023.07.05

FEATURE2023.07.05東京大学大学院総合文化研究科教授 池上 高志氏に聞く

(3)フレームを壊し、ルールをアップデートする2023.07.05聞き手 都築正明(IT批評編集部)

桐原永叔(IT批評編集長) -

FEATURE2022.06.13

FEATURE2022.06.13元グーグル米国本社副社長・村上 憲郎氏に聞く

(2)非連続に変化する量子の時代を生きていくためのヒント2022.06.13聞き手 クロサカ タツヤ -

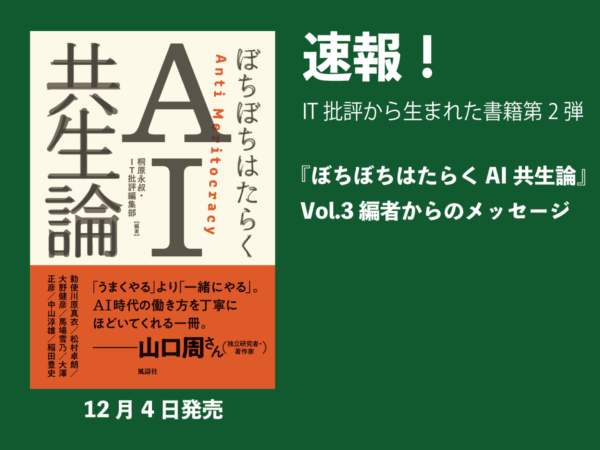

REPORT2025.11.21

REPORT2025.11.21速報! IT批評から生まれた書籍第2弾

『ぼちぼちはたらくAI共生論』Vol.3 編者からのメッセージ2025.11.21テキスト IT批評編集部

![チ。 ―地球の運動について― Blu-ray BOX [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/716QYNtiUbL._AC_SL1000_.jpg)