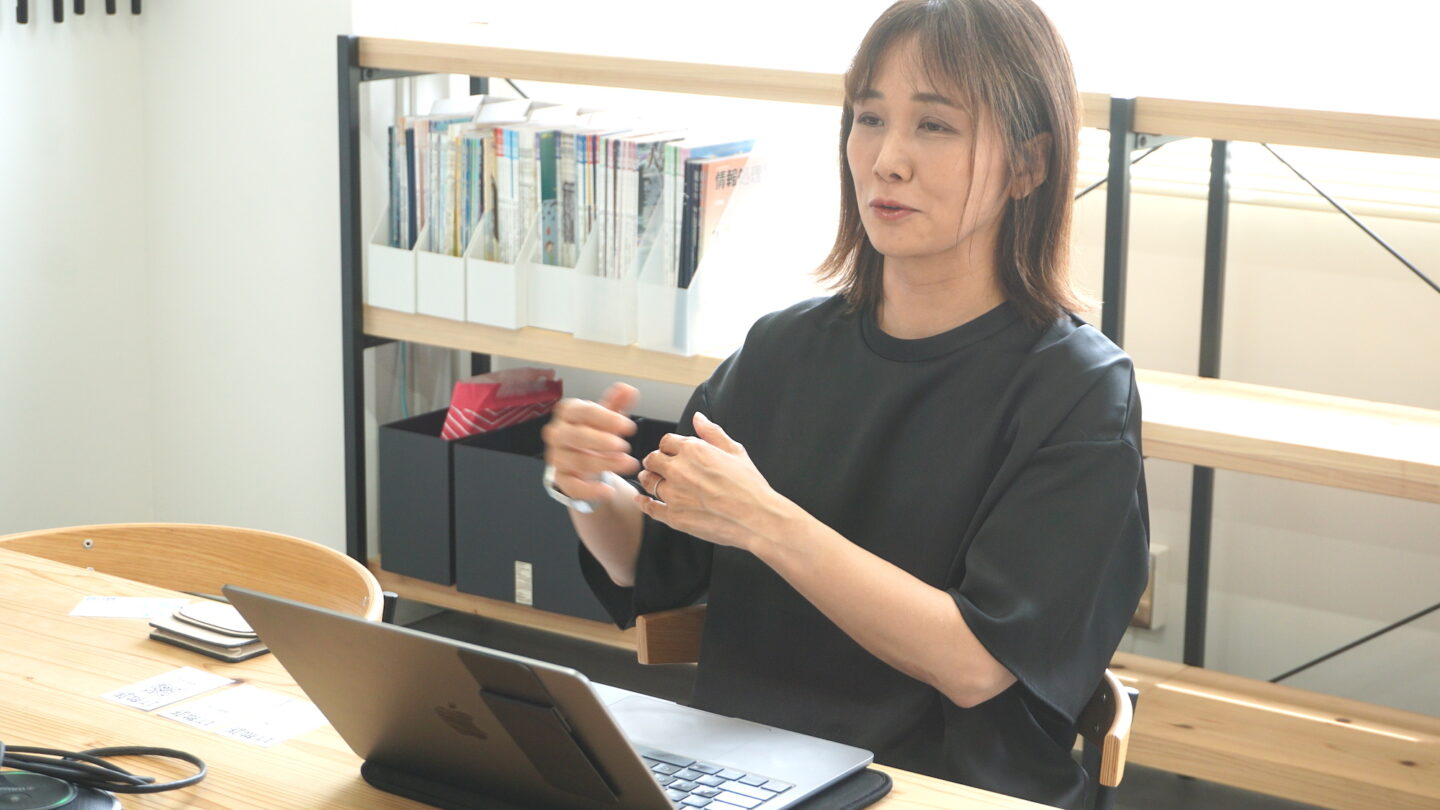

東京大学大学院准教授 馬場雪乃氏に聞く

(3) AIを通じて人が深く考える社会の実現に向けて

AIについては、いまだ過剰な期待や脅威をもって語られることが多い。馬場氏はAIを身近にある課題を解決するものと位置づけ、エンジニアとユーザーの間にある認識のちがいをなくすことが重要だと語る。インタビューは、馬場氏のAIを通じて実現したい社会のあり方や、人々がテクノロジーに思考を委ねることへの危惧へと話が及んだ。私たちが真剣に頭をめぐらせるべきことを問う最終回。

馬場 雪乃(ばば ゆきの)

東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻准教授。東京大学大学院情報理工学系研究科創造情報学専攻博士課程修了。情報理工学博士(東京大学)。国立情報学研究所特任研究員、京都大学大学院情報学研究科助教、筑波大学システム情報系准教授などを経て2022年より現職。人工知能学会理事・代議員。人工知能、人とAIの協働、集合知、クラウドソーシングの研究に従事。人間の正確な判断をAIに取り入れる機械学習技術を多数開発。JSTムーンショット型研究開発プロジェクトにおいて、人間と協働して研究を行うパートナーAIの開発を推進する。2024年IPSJ/IEEE Computer Society Young Computer Researcher Award受賞。共著書に『データサイエンティスト養成読本 機械学習入門編』(技術評論社)『ヒューマンコンピュテーションとクラウドソーシング』(講談社)がある。

目次

AIに求められる役割とは

都築正明(以下――) 少数の意見を拾い上げたり、多様な価値観を尊重したりという先生の研究姿勢の背景には、ご自身が中高生のころに辛さや息苦しさを感じられたりしたことに起因する実存的な動機もありますか。

馬場雪乃氏(以下、馬場) 多分にそうした経験がモチベーションになっています。思い上がりもあったのかもしれませんが、よいことを言っているはずなのに、どうして否定されるのだろう――そうした疑問を抱いたことは、現在の研究に強く影響しています。社会に出てから、どうして世の中は多数派の人たちの意見ばかりで成り立っているのだろうという疑問が湧いたこともあります。こうした経験でおぼえた思いや違和感は、いまの研究にも大きく影響していると思います。

そのうえで、先生の実現したい社会像はどのようなものでしょう。

馬場 さまざまな人の意見を、きちんと反映できる社会にしていきたいという思いがいちばん大きいです。多くの人の意見を反映することが難しいからそれを避けて、単純でわかりやすく、一見平等にみえる投票を採用されているのが現状だと思います。話し合いで決めるにしても、その場に参加できるのは会話に長けたごく少数の代表者だけで、その場に参加できない人たちの意見はまったく反映されません。これから実現されるべきなのは、全世界の人々が議論に参加できるような社会の仕組みづくりだと思います。それは人の力だけでは実現できませんし、多くの人が同期して話し合うことも難しいので、テクノロジーの力を借りて、それと類似したことを実現することが重要だと思います。

究極的なキュレーションになりますね。

馬場 物ごとを決めるというのは、とても難しいことです。しかし私たちがなんとか維持してきたシステムにも、いま綻びが出てきているように思えます。SNSの普及によって、代表者になれない層の人たちの意見が次々に表面化するようになりました。そこに配慮しつつ、意見としてまとめながら現実のポリシーに取り入れていくのは、人の力だけでは難しいですから、そこはAIの力を借りるしかないと思います。

新しい価値観が出てきても、アテンション重視型になってしまいがちです。

馬場 そうですね。挙がったとしても実際の政策には反映されていきません。割れ物を扱うように、内心は納得してないけれど気をつかって配慮をみせることになってしまう。

恐る恐る地雷を踏まないように道を歩くようなイメージですね。

馬場 そうなると、地雷を踏まないように歩くことを強いられる人も、不愉快な思いを抱いてしまいます。本当は対話が必要だと思いますが、すべての対話のテーブルにつくことは難しい。そこを判別したり、こういう立場の人はこう考えるだろうとシミュレートしたり、壁打ちをしたりと、AIでサポートできることは、たくさんあるのだと思います。