新しい「大きな物語」のために

ヒューマニズムを更新する試み

ちょっと前の記事で、人類史に注目が集まっているのは、大きな時代の変化の象徴ではないかと書いた。「ビッグヒストリー」といわれる新しい学問分野さえ誕生している。私たちが未来に向かっていくにはなにが必要か?

目次

現代はどういう時代か

パレスチナのガザ地区を実効支配するイスラム武装勢力ハマスがイスラエルを急襲したのは2023年10月7日で、これに対しイスラエルが報復攻撃に出たのは翌8日のことだ。昨年のロシア軍のウクライナ侵攻といい、この頃の中国と台湾および米日の対立といいなにやらきな臭く、左翼めいた常套句は使いたくないが世界大戦前夜を思わせる雰囲気が北半球を覆いつつある。

AIなど人類史を画すような進化をみせていながら、相も変わらず国と国、宗教と宗教の間に紛争が絶えない。アフリカ、ヨーロッパ、アジアと三つの大陸に挟まれ、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教という三大宗教の聖地エルサレムを抱えるパレスチナの歴史は戦争と紛争以外に大きく進化しているのかとも言いたくなる。

今まで何度もとりあげてきたように時代は進んでいながら、どこか根本のところで人間というものの本質は変わらぬままなのではないかとも考える。宗教時代を脱し科学の時代に入り人間至上主義を経過しても、その科学を突き詰めてAIを神に頂こうとしたりする。テクノロジーを御神託にして独占したがる。データという資源も奪いあいだ。

前回の記事で、先端テクノロジーの“偏在”と“遍在”について述べたとき、つぎのように書いた。

(ユヴァル・ノア・)ハラリのいうテクノロジーのあり方は一神教的だし、(ケヴィン・)ケリーのそれは汎神教的である。ハラリがユダヤ人であること、ケリーがヒッピーのようでありその奥さんが東洋人であることと果たして関係があるだろうか。

les essais37 DX(デジタルトランスフォーメンション)の本当の未来

ハラリは、先端テクノロジーは先進国や富裕層に偏在するがために、現在すでに顕在化している格差をさらに拡大させることで、そのベネフィットを独占してしまうという。ベネフィットにあずかれなかった者たちは奴隷となるしかない。対して、評論家のケヴィン・ケリーは、情報化時代においてテクノロジーは民主化を徹底されより開放的に遍在していくと述べた。私の考えはケリーのそれに近い。ハラリの考えのようであれば、きっとわたしたちはパレスチナを救う想像力を得ることはできないと思うからだ。

格差を見過ごすだけの社会は戦争を対岸の火事にする時代と同じで、なにひとつ現代らしさをもたない。現代という時代の“らしさ”はどこにあるのか。

世界で最もはやく情報化時代の到来を予想したのは、梅棹忠夫の『情報の文明学』(中公文庫)である。なんと1963年のことだ。人類の歴史を生物の発生過程から類推し、農業社会、工業社会のあとに情報産業社会が来ると予想したのだ。注意したいのは梅棹自身も同論のなかで指摘しているが、この分類がいわゆる第一次産業(農林水産業)、第二次産業(鉱工業)、第三次産業(商業、サービス業)とは違うものだということだ。

最も印象的でわたしが注目するのは、梅棹は情報の価格は双方向でしか決定しない、いわば「お布施」のようなものと言った点だ。梅棹は情報産業における価格決定の原理が宗教行為の価格決定に似ているという。双方向といえば、たしか古典経済学でも価格決定は需給のバランスによって決まるわけだが、情報の必要性は個人間で著しく格差がある。これはブランドなどの価格決定でも同じかもしれない。

そういう意味で、梅棹の予言に従えば情報化社会において経済格差は拡大せざるを得ない。なぜなら金を出せる者と出せない者に分断が走り情報が偏るのだから。現代、格差は拡大している。これを否定する者はいない。情報というものは偏在を前提としなければ経済的には価値を失うともいえる。

やはり、人類は格差を埋められぬまま、神に近づく者と奴隷に堕ちる者とに別れるのだろうか。

進化ではなく遷移

情報(データ)の価格は資本主義の市場原理によって決定している。偏在がもたらす希少性を付加価値化することこそ資本主義の本質的な部分だろう。わたしはケリーのいうテクノロジー、あるいは前回の最後にとりあげたリチャード・ドーキンスのミームのようなものは、それ自体で再帰的(なぜこういうかは後述する)に自己増殖を図るものだと考えている。新型コロナウィルスの拡散をとめることができないように、テクノロジーの拡散をとめることはできないと考えている。

コロナウィルスがそうであるように、最新のテクノロジーは市場原理を超越するのではないかと思う。ハラリ(そして、レイ・カーツワイル)の論に反して訴えておけば、テクノロジーは御神託のように独占されるものではなく、ある種の真理として普遍性をもって拡散するものでなければならない。最新のテクノロジーが古いパラダイムを破壊してゲームのルールを変えるのなら、一部の富裕層のみを潤わせるテクノロジーが先端的でも人類史的でもあるはずがない。

核爆弾をいくつかの国が独占しているじゃないかという反論もあろう。しかし、いま核爆発が起これば、その被害は遍く人類に行き渡る。発射ボタンを押した独占的な国家に対しても。いや、過去数十年の間に繰り返された核実験の負の遺産はすべての人類にのしかかっている。独占を狙った一握りの人々にも同じように危機をもたらしたのだ。核の危機に格差はない。

梅棹忠夫の有名な著作にもう一冊『文明の生態史観』(中公文庫)がある。これもまた今ブームの人類史の魁のような著作である。梅棹は、東洋、西洋といったそれまでの分類で世界史をみるのではなく、ある種、地政学のように立地する地域によって文明の生態系に違いがあることを指摘した。人類の文明は先端的な地域と後進地域に分類され格差が生じてきたというよりも、それぞれの環境に合った文明が発達した。文明の違いは先進/後進の格差ではなく、それぞれ別の生態系があるということだ。梅棹はいう。

進化ということばは、いかにも血統的・系譜的である。それはわたしの本意ではない。わたしの意図するところは、共同体の生活様式の変化である。それなら、生態学でいうところの遷移(サクセッション)である。〈中略〉サクセッション理論が、動物・植物の自然共同体の歴史を、ある程度法則的につかむことに成功したように、人類共同体の歴史もまた、サクセッション理論をモデルにとることによって、ある程度は法則的につかめるようにならないだろうか。

『文明の生態史観』

進化ではなく遷移。ここが肝要な部分だ。状態の推移変化であって、他から抜きん出ることではない。テクノロジーが私たちにもたらすものも実は進化ではなく遷移なのではないかと思うようになっている。

進化ではなく遷移だからこそ、偏在ではなく遍在しうるのだ。

AIの再帰的な進化のループは可能か

早い時期に情報化社会の到来を予測してベストセラーになった本といえば、未来学者のアルビン・トフラーの『第三の波』(櫻井敦司訳/中公文庫)である。早い時期といっても、先に挙げた梅棹の『情報の文明学』の17年後だ。しかしながら社会への影響力はこちらのほうが上だったようで、80年代に若きビジネスパーソンだった方々はトフラーの予言のインパクトに大きな影響を受けており、未だにその名を口にする人もいるほどだ。

トフラーは、農業革命である第一の波、産業革命の第二の波につづく情報革命による第三の波について論じる。驚くのは「エレクトリックコテージ」という概念で、これは今日のテレワーク、リモートワークそのままである。トフラーは情報化社会を「プラクトピア」と呼び、より専門性、多様性のある小さな集団が共存しうると予想しており、解釈によってはクラスター、蛸壺化という点で当たっているともいえるだろう。

それ以上に注目すべき概念は生産(produce)と消費(consume)が肉薄する「プロシューマー(prosumer)」だ。工業化社会のフォーディズムの時代には、生産者と消費者は厳然と隔離され、需要と供給も同じく隔離されていた。それがプロシューマーとなって、農業社会で自ら生産した作物を売買し消費していたように、人々は情報化社会で、深くコミットした企業の生産物を消費したり、消費者は事物を生産しインターネットなどを介して販売したりする。個人はかつてないほど企業に接近しているし、企業もまた個人の心理やアイデアに寄り添おうとする。SNSの定着によってプロシューマーは普通の存在になっている。

それだけでなくもっと深いところで、消費と生産は肉薄している。そう思わされたのは生成AIが世を席巻しはじめてからだ。私たちの生産物であるAIを私たちは消費しながら、同時にまたAIに生産を促している。まだ芳しい研究開発の結果はみられないが、AIが自ら生成(生産)したデータを学習(消費)して、つぎのデータを生成(生産)するといったことは理論的にはありえることだ。

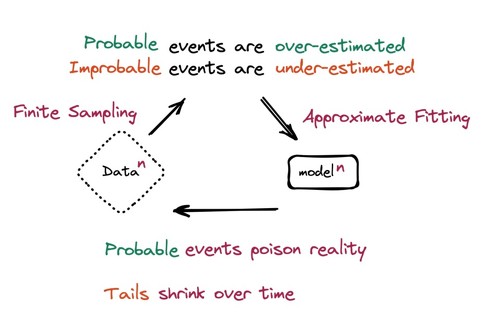

「生成AIに“生成AIが作った文章”を学習させ続けるとどうなる? 『役立たずになる』と英国チームが報告」(IT media 2023年6月21日)や、「COMBINING GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND THE INTERNET: HEADING TOWARDS EVOLUTION OR DEGRADATION? (生成AIとインターネットの融合: 進化か劣化か?)」をみると、AIが生成したデータによるAI学習はうまくいっていない。この再帰的ともいうべきループでは、現状まだまだAIの精度はみるみる落ちていくのだ。これをもって人間の重要性をいうことはできるだろうし、現状でもGithub Copilotのようなプログラム生成のAIにおいてはプログラムに熟練した人間がレビューできないと使用に耐えるプログラムにならないという報告も聞いている。

しかし、この状態が長期的なものだと考えるのも楽観的にすぎる。AIとAIが再帰的なループに完結して人を排除しながら、進化することを想定しておかねばならない。

だから、わたしは別の観点で人の重要性を感じている。

テクノロジーの生態系

ビッグヒストリーと言った。近年、よく耳にするようになったワードに「人新世」というものがある。これは、生態学者らが2000年代初頭から提唱しはじめた概念で地質学の知見に由来するが、学術的に十分な根拠のある概念ではない。その証拠に、人新世の開始年代についても数千年の開きがあり諸説あるのだ。産業革命とする説ならまだしも理解しやすいのだが、新石器革命まで遡る説や人口が爆発的に拡大した第二次世界大戦後とする説まであるとやや混乱する。

説明が遅れたが人新世とは完新世という氷河期後1万7000年にわたった地質時代につづく、人類が地球の地質や天候に大きな爪痕を残すようになった時代を指している。わたしたち人類が「大いなる加速」を遂げながら自然環境を変質させ、生態系を変化させてしまった、その多大な影響は数千年後でさえ地質に表れるものだ。たとえば放射能の半減期はセシウム137でやっと30年ほどだが、プルトニウム239で2万4000年、ウラン235で7億年かかる。核分裂を起こし原子力発電の燃料として使用されるのがプルトニウム239やウラン235である。このプルトニウム239などは人工由来の元素で、人類がいなければ存在しない、人新世を象徴する元素だ。

これらの元素の半減期をみれば、原子力爆弾、核実験、原子力発電所事故の爪痕は地質年代でさえ短く感じるほど残る。とても人類史で扱えるものでさえない。

無論、原子力だけではない。大量生産、大量消費を促し爆発的に人口が増加し、それぞれが消費に励む高度な資本主義社会の爪痕は、CO₂が増大し海面温度を上昇させ天候を変えていき地球環境に大きな影響を与える。資本主義の目的である成長は、環境から資源を吸いあげることで実現されるからだ。

人新世を検討するうえで持ち出されるのはもちろん地質学が多いのだが、自然と人間との関係という意味では生態学からの論点も多く、これが非常に面白い。『人新世の科学?ニュー・エコロジーがひらく地平』(オズワルド・シュミッツ著/日浦勉訳/岩波新書)では、「自然を飼い馴らす」という表現がでてくるがまさに生態系を改変しながら人が自然を取り入れっていった様こそ人新世を表す出来事だろう。

人新世では、同時に社会経済的な論点が多く論じられる。当然だ。先にみたように高度に発達する資本主義社会の影響力が最も大きく地球環境を改変しているからだ。

『人新世の科学』には次のような一節がある。

産業生態学は、社会が過去の技術基盤の上に構築され、新しい技術を進歩させているという単純な事実から始まる。それは、社会が技術に頼らず自己を維持したり、向上させたりすることはできないことを示している。〈中略〉基本的には、産業と社会が、生産者、消費者、分解者の連鎖を含む循環型経済の不可欠な役者であることを新しく定義することを意味するのだ。

『人新世の科学』

生産者、消費者につづいて分解者が登場するのがいかにも生態学だ。たとえば食物連鎖を考えれば、草食動物を食べる肉食動物がおり、その肉食動物の死骸を分解する微生物がおりその分解された死骸を栄養に植物が育ち、植物は日光とCO₂で光合成して酸素を生むという循環こそ生態系の代表だ。

これが産業生態学になると、生産者がいて消費者がいて、資源採取や生産物活用のための環境がある。この場合、分解とは大義ではリサイクルを指す。こうした循環可能な社会をつくろうというのがエコロジーの目的である。

産業に生態系があるように、テクノロジーにも生態系がある。たとえば、前回の記事で取り上げたようにムーアの法則に代表されるハードウェアの進化なくしてAIの進化はなかったというのもそうだ。第3次AIブームの発現を例にとっても、多様な環境変化がみてとれる。ニューラルネットワークのコンセプト(情報)そのものは、1980年代にはあったものだがこれを実現するにはコンピューティングのパワーがなかった。ムーアの法則に従って半導体が進化すると、ようやくニューラルネットワークは実態をもちはじめる。同時にインターネットの長足の発達と、スマートフォンの爆発的な普及によって、プロシューマーと化した人類は画像などのデータを消費しながら同時にせっせと生産する。ほかにも各種のセンサーが社会に浸透してさまざまなデータを収集し、それをクラウドの普及によって簡易に収集蓄積できるような環境ができ、指数関数的な発達を遂げたコンピューティングパワーが揃ったことで、AIは大いなる加速をみせた。この総体はAIの進化にとって快適な環境であり、テクノロジーの生態系(エコシステム)と考えるのがわかりやすい。

進化と生態学的プロセスは相互に強化された(別個のものではない)過程である。その全体を考慮して、生態進化ゲームとみなすことができる。

『人新世の科学』

こう『人新世の科学』にもあるが、わたしはこの「生態進化ゲーム」が梅棹のいう遷移に相当するものだと考えている。

ひとつ重要なのは、80年代に登場していたニューラルネットワークのコンセプトが廃れずに保たれていたことだ。実現しないコンセプトは一見すると無駄なものとして排除されそうだが、そうではなくて細々とでもコンセプト(情報)を伝達しつづけたことで、主役として登場しなおすことができたのだ。生物の生態学においても、こうした多様性(あるいは冗長性)は非常に重要なものである。個体の違いを補い異なる環境変化に対応できるようになるからだ。進化とはこのようにして機能的な多様性を維持させる方向に遷移する。

だから、生物学では人類に有害とされるウィルスでも撲滅は目指さない。人間からみて有害だからと排除すれば、自然界から選択肢がひとつ失われ、それがどのような影響をもつかは私たちにはわからないからだ。人類が撲滅したのは天然痘ウィルスだけだが、これについても多くの反省が聞かれる。

余談だが、生成AIの発達のトリガーとなったGAN(敵対的生成ネットワーク)という、生成AIと識別AIを競わせることで教師なしで精度を向上させる手法なども、生態学でいうところの二項対立的な相補性による環境変化への対応力のプロセスに似ているように感じている。

大きな物語をイノベーションする

人新世の起源を1945年8月の原爆投下と明言しているのは平朝彦の『科学技術史で読み解く人間の地質時代 人新世』(東海大学出版会)である。この書籍は現状においてもっとも包括的で網羅的に、ある意味で非常に教養高く人新世について考察しており、わたしは個人的に心奪われた一冊でもある。

著者の平は地質学者であり、当然ながらその知見からさまざまに人新世が論じられるのだが、それ以上に生物学、生態学、経済学、イノベーション(平はそれを「創新」と訳す)にまつわる技術史から語られる。地質学の長いスパンの視野と、デジタル化が進んだ情報化社会の進展という地質学に比べたら極短期間への視野をあわせて論じられる。

平は人新世の起源を原爆投下におき、同時に人新世の第二フェーズをパーソナルコンピュータApple Ⅱの登場においており、それを「機械と人間の共生」の始まりとしている。個人の自由な発想で科学技術を更新し社会を変革する時代の契機となったからだ。私の考えを加えておけば、PCとインターネットが私たちを産業生態系の分解者にした。私たちは今や情報の生産、消費する(プロシューマーとして)だけでなく分解さえしている。一例をあげれば、SNSなどで私たちは微生物のごとく情報に群がり分解してしまう。

PCとインターネットによる情報化社会の定着にともない拡大する経済格差も止まることがない。このままテクノロジーは格差を広げるのだろうか。

コンピュータを支える半導体についてもムーアの法則はもとより地質学者らしく、金属状珪素(シリコン)の性質から解説し、同時にレアアースなど情報化社会で求められる鉱物資源の採取についても述べられる。人新世の莫大な資源採取によって地球環境がいかに変動したかを論じ、それによって排出されたCO₂が温暖化をもたらしたことが明確になっていることを指摘する。

情報化社会の根幹についても「電子工学と生物学は、その基本が情報の伝達と処理といった点で類似性が高い。」と述べている。注意しておきたいのは、平がここで述べる生物学とは合成生物学という近年登場した、従来の生物学とは逆のアプローチをする考え方に基づいている。

この本の通奏低音となるのは、ホモエコノミクス(合理的経済人)が築き上げた資本主義の社会と、それがもたらした現在の地球環境の未来を語り直すために、主人公と舞台を整え直そうということだ。平はそれを「大きな物語」という。

フランスの哲学者、ジャン=フランソワ・リオタールのいう大きな物語とは若干の違いを感じるのは、平のそれは地球と人間を主人公として「大きな物語」を創新(イノベーション)せよというメッセージだからだ。リオタールの「大きな物語」における主人公は人間であった。リオタールは、その人間性(ヒューマニズム)の崩壊を訴えていたのだ。

アントロポセンとアントロポス

平は同書で、アダム・スミスの共感の経済学を復権させ、その共感を地球にまで拡大せよという。アダム・スミスは市場原理を最初に論じた人物であるから、やや違和感がなくもないのだが、もともとスミスが倫理哲学者であったことを思えばその根底に現在のような自由主義経済を支持する思想があるとはわたしも思えない。

わたしが思い出していたのは、経済における競争や原理ではなく、互助性や配分を論じたカール・ポランニーのことだった。ポランニーが打ち立てた経済人類学にはマルセル・モースやブロニスワフ・マリノフスキーが研究した、第三世界での経済活動が根底にある。ジョルジュ・バタイユが彼らの研究から普遍経済学をたちあげようとしたように、ヨーロッパの人間観(ヒューマニズム、ホモエコノミクス)を越えようという試みは幾度もされてきた。

人新世はAnthropocene(アントロポセン)の訳語だが、それで思い出していたのが、アントロポスでありフマニタスだ。アントロポスもフマニタスもヒトを指す言葉だが、前者は人類的な生物的な意味での人間であり、後者が人文的、科学的な意味での人々である。もっと簡単にいえば前者が観察対象となる人間であり、後者が観察する側の文明人ということだ。フマニタスはその語源からしてユマニスト(ヒューマニスト、人文学者)であったようにヒューマニズムのことである。ちなみに「Anthropo-」はギリシャ語で人、人類を指す。一方でフマニタス(humanitas)はラテン語であり時代的にはこちらが新しい。なにが言いたいかといえば、ギリシャ的な人類観を古いもの、より野蛮なものと位置付けていることが垣間見られるということだ。

経済学においては、新自由主義を通じて旧来のヒューマニズムによる資本主義の発展の限界を示しているのではないかと鋭く論じるのが、中山智香子の『経済ジェノサイド フリードマンと世界経済の半世紀』(平凡社新書)である。タイトルにあるように、中山はミルトン・フリードマンらマネタリストたちが、南米の政府を経済実験の場にして大きな犠牲を生んだことを指弾する。観察者たるフマニタスと観察される対象であるアントロポスについても重たい論考が展開される。そうして、ポランニーを召喚するのだ──。

わたしたちの未来はどうなるのだろうか。AIや先端テクノロジーは格差を広げるのだろうか。わたしはそう思わない。互助や配分の経済がテクノロジーの“遍在”を促す可能性を思っているからだ。ITカルチャーの根幹にあるオープン革命やテクノロジーの民主化の思想を信じるからだ。

だが、もうひとつ最悪のシナリオもある。冒頭にみたように世界規模で戦争がひろがれば、トマ・ピケティが世界的ベストセラーで解明してみせたように、第二次世界大戦後と同じく一気に格差が縮小し、人口の圧倒的多数を占めるはずの中間層がテクノロジーの福音を享受できるようになるという考えだ。

そんなふうにしか格差が縮小しない、テクノロジーが民主化しないとしたら、なんとも恐ろしい。

やはり、なんとしてもヒューマニズムを更新しなければならない。新しい大きな物語のために。