ケータイ産業はプラットフォーマーの 台頭と対峙できるのか

スマートフォン時代のプラットフォーマー

クロサカタツヤ

スマートフォン時代が訪れようとしている。諸外国以上に成熟をみせている日本のケータイ市場はスマートフォンをどう受け入れるのか。ケータイ市場に新たなプラットフォーマーの誕生はありうるのか?

ケータイ業界の再編はすでにはじまっている

まずは想像してみていただきたい。通信事業者やメーカーが一同に会した、大規模なケータイ産業の展示会が開催されたとする。しかし広い会場のどこを見渡しても、アップルとグーグルの姿が見えない。あなたは会場に足を運びたいと思うだろうか?

実はこれはシミュレーションではない。今年2月にスペイン・バルセロナで開催された、世界最大のケータイ産業の展示会「モバイル・ワールド・コングレス」(以下MWC)の風景である。より正確には、グーグルのエリック・シュミットCEOが講演を行うなど、存在感はそこはかとなくあった。しかし会場にはその気配はほとんどなく、会期を通して「いるべき人がいない」という感覚に、筆者を含めて来場者の多くがとらわれたはずだ。この反省(?)を受けたのか、来春のMWCには、アップルが大挙して登場することが発表された。そしてその途端、同時期のバルセロナのホテル予約が埋まりはじめたという声が、業界のあちこちで聞こえた。小難しい議論をするまでもなく、これが現在のケータイ業界の実態であろう。つまり主役はアップルであり、グーグルなのである。

確かに、業界のどこを見渡しても、両社の話題で埋め尽くされている感がある。たとえばアップルは10月中旬に、2010年の第4四半期(7〜9月)の決算が過去最高の最終利益となったことを発表した。同社によれば、iPhoneの販売台数の増加(前年同期比で91%増の1410万台)が好業績を支えているという。

一方のグーグルも負けてはいない。米国市場では、すでにアンドロイド搭載機の合計出荷台数がiPhoneを超えていると米国調査会社NPDグループが発表している。また10月上旬に国内で開催されたIT・家電の展示会「CEATEC」では、国内の通信事業者や端末メーカーがこぞって同OSを搭載したケータイ端末、タブレット端末を発表し、あたかもアンドロイド展覧会のような様相だった。

もちろん、両社を取り巻く動向が注目されるのは、単にその動きが派手だから、というわけではない。重要なのは、両社がいずれもプラットフォーマーであり、端末販売のみならずむしろプラットフォーム事業での収穫を強く志向している

ことにある。そして彼らが作り出そうとする新たな産業構造が、通信事業者や端末メーカー、さらには基地局メーカーといった、従来の主役たちの存在を脅かしつつある。

実際、すでに風向きは変わりはじめている。従来は、通信事業者(もしくは一部の端末メーカー)のヘゲモニーの下にいたコンテンツプロバイダ(以下CP)やサービスプロバイダ(以下SP)が、続々と新たなプラットフォーマーへと鞍替えしつつある。両社が提供するスマートフォンが予想を遙かに超えて市場に受け入れられたこと、そしてスマートフォンの普及が結果として技術規格を統合・統一したことで、ワールドワイドな市場にコンテンツやサービスを提供するための開発が容易になったことが、その背景にある。

こうなると、従来の主役たちの立場は、相当厳しい。彼らのこれまでの役割や動き方ではや、CPやSPといったステイクホルダー、さらに言えばその先のエンドユーザーたちを、もはや満足させられないということに他ならないからだ。そして主役という役割に異議が唱えられているということは、つまり主役交代の危機に瀕しているということである。

飽和市場ゆえのスマートフォンブーム

従来のケータイ産業は、そもそも市場が成長を続けていたことから、まずはその流れを壊さないこと、そしてそこにうまく乗ることが求められた。逆に言えば、うまく乗りこなしさえすれば、それだけでそれなりに儲かる構造ができていたわけである。これは日本に限らず、先進国ではどこでも似たような状況であった。

しかし市場が飽和した途端、綻びがみえはじめる。成長の止まった成熟市場で、バラバラな端末規格に合わせてコンテンツやサービスを提供するのは、作り手として面倒である。

そして成長が止まっているにもかかわらず、古いパラダイムの延長で端末やサービスを作り続けることで、ユーザーはケータイそのものに厭きてくる。

そんなボトルネックを一気に解消したのが、アップルのiPhoneである。端末の製造者がアップルに限られている以上、C PやSPの開発はそれに合わせさえすればいい。そしてアップルがグローバルにサービスを展開してくれるから、あわよくば自国だけでなく世界の市場を相手にするという、CPやSPから見た「新たな成長」の可能性をもたらしてくれる。

そんなボトルネックを一気に解消したのが、アップルのiPhoneである。端末の製造者がアップルに限られている以上、C PやSPの開発はそれに合わせさえすればいい。そしてアップルがグローバルにサービスを展開してくれるから、あわよくば自国だけでなく世界の市場を相手にするという、CPやSPから見た「新たな成長」の可能性をもたらしてくれる。

ユーザーにとってもハッピーな展開である。特に海外では顕著なのだが、従来の端末はいかにも電話っぽい姿を残しており、とても楽しめる代物ではなかった。そこに来てiPhoneは、いきなりの大画面に直感的なインターフェースで、グーグルやユーチューブといったPCで馴染んだウェブサービスを利用できる。出自がiPodである以上、いざネットにつながらない場合は、貯め込んだ音楽や動画を楽しめばいい。インターネットやPC文化に慣れ親しんだ人であれば、これに飛びつかない方がむしろおかしい。

一方、日本市場では、欧米と背景が異なることから、別のロジックが働いていた。

10年以上前の話となるが、日本は3GPPなど3G技術の標準化団体で主導的なポジションを得られる技術開発の成果を手にしていながら、標準化活動への取り組みそのものには失敗し、規格は揃ったものの日本の技術を海外展開できず、結果的に2000年前後から日本独自で国内の3Gの普及を始めざるを得なくなった。

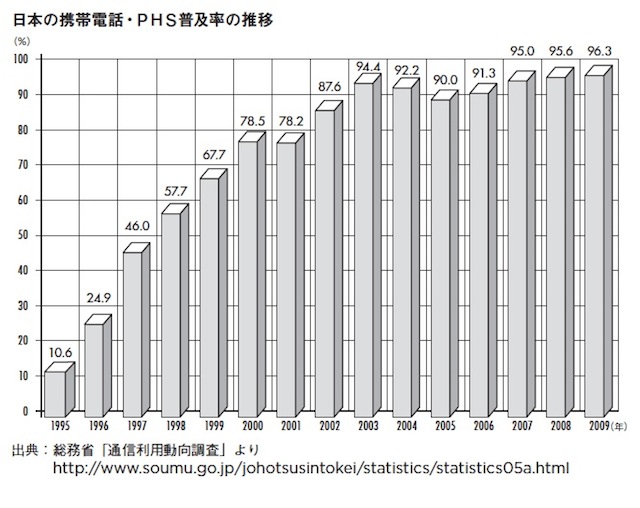

実はこれが、この10年の日本のケータイ産業にとっては、吉と出た。従来の2G規格と比較すれば体感的に速度向上が感じられた3Gサービスは、瞬く間にユーザーに受け入れられた。そしてその普及に伴って、iモードやEZwebといったデータ通信サービスが急拡大した。両者は互いが互いを求め合う好循環を重ね、それに呼応するように端末の性能も、おサイフケータイやワンセグといったユニークな技術も含め、どんどん進化していった。

当然そこには商機に飢えたCPやSPが群がり、新たなエコシステム(生態系)が生まれ、一層成長する。気がつけば2004年頃には、人口の過半数を大きく超えた人々がケータイを保有し、かつ高度なサービスを利用する、世界にも類を見ないブロードバンドモバイル先進国となっていた。ところが、そんな完成された市場だったからこそ、飽和した途端に苦しい市場となってしまった。すでに技術やサービスが十分高度化している以上、差別化のポイントは極めて微細な世界に入り込みがちとなる。しかし成長のスピードが速すぎたことで、「ケータイはどんどん成長するもの」という先入観を有していたユーザーからは、まったく評価されなくなる。

端末買い換えのサイクルは鈍化し、一方で新製品の陳腐化は早まる。こうして市場が成長している感覚は一気に失われてしまった。余談だが、日本のケータイ産業を「ガラパゴス」と揶揄する向きがあるのは、こうした経緯を批判的に解釈した結果だろう。

そんな停滞感漂う市場だったからこそ、スマートフォンブームは一気に火が点いたとも言える。既存の端末メーカーとの取引を制限してまでも傾倒するソフトバンクモバイル(以下SBM)の戦略も奏功し、日本では一気にiPhoneが広ま

った。実際にはSBMのショップで「一番安いケータイを」と言うとiPhoneが出てくることも一時期はあり、どれほどスマートフォンらしく使われているのかは定かでない。ただ特に都市部では「スマートフォンを使いこなす風景」が一般化したのも事実である。

こうした流れに、他の通信事業者たちも後追いせざるを得なくなった。特に、ユーザーの受容はもちろん、それを見ていたCPやSPが、既存の通信事業者ベースのプラットフォームから、アップルのApp Store やAndroid Marketへの移行

を始めた影響も大きい。そして気がつけば、スマートフォンが花盛りとなった、2010年秋の日本である。

端末メーカーの選択肢は「アンドロイドか、撤退か」

歴史の編纂というのは、非常に悩ましい仕事である。しかしあるストーリーに沿って起きたことを解釈するのは、そう難しいことではない。

世界各国でスマートフォンが台頭する経緯と、その結果である現在を考えるのも、これに似ている。確かに、従来のケータイ産業が飽和・疲弊した中で、煌星のごとくスマートフォンが登場し、それがあっという間にユーザーの心を掴んで市場を席巻した、というストーリーは、非常に美しくまた理解しやすい。

ところが現実はそう簡単ではない。たとえばスマートフォンブームといったところで、日本国内でのスマートフォンユーザーはおそらく1000万人にも達していないだろう。ケータイの契約数が1億を超えている以上、1割に届いたか否

か、というところであり、残り9割は相変わらず「伝統的なケータイ」を利用していることになる。

同じことはiPhoneにも言える。冒頭で触れたとおり、四半期で1400万台を出荷する絶好調ぶりを見せつけてはいるものの、世界最大の端末メーカーであるノキアは、最近低迷気味とはいえ、端末全体で四半期あたり1億台前後を出荷している。つまり市場はまだ立ち上がったばかりなのである。

このギャップをどう評価するか。一つは、スマートフォンなんて所詮1〜2割の先進ユーザーが使うオモチャである、という批判的な見方だろう。確かに現在世の中に存在するスマートフォンの多くは、実はパソコンとの接続を前提にしている。たとえばiPhoneはそもそもパソコンがなければアクティベート(出荷直後の最初の起動)ができない。またアンドロイド端末にしても、パソコン嫌い、ウェブ嫌いには容易ならざる代物である。

一方で端末メーカーは、アンドロイドに傾倒せざるを得ない事情がある。市場の停滞によって活力を失った端末メーカーは、すでに自力でハード・ソフトを作りきることが困難となっているのだ。それでも自社ブランドで製品を作るとなれば、アップル製品を作るわけにはいかないので、自ずと有力なOSを選択してハードを設計しなければならない。

実はこの有力なOSが、この1〜2年でアンドロイドに集約されたのだ。冒頭に触れた今年のMWCでグーグルの気配を感じないと書いたが、実はこれには裏があって、グーグルそのものこそ不在だったものの、日本でもNTTドコモから大々的に投入されたソニーエリクソンの「Xperia」をはじめ、世界中の多くの端末メーカーがアンドロイドベースのスマートフォンを展示したのである。

一方、ケータイOSの世界では従来主役だったシンビアンやLiMoといった事業者たちは、意識して探さなければ見つからないような状態だった。あとは、「ウィンドウズフォン」を展開するマイクロソフト陣営や、ノキアとインテルの連合である「MeeGo」が、どこまでアンドロイド連合に抗戦できるか、といったところだろう。

そしてこのOS選択は、実はスマートフォンに限った話ではない。実はハード・ソフトいずれにせよ、日本の伝統的な折りたたみ式のケータイは、すでに海外の「いわゆるスマートフォン」と同等のスペックを有している。入出力インターフェースが違うだけで、実のところ端末性能としてはほぼスマートフォンなのである。

見てくれは違っても中身は同じなのだとしたら、メーカーとしては当然ながら、多重投資を避けるべく、可能な限りの共通化を進めることになる。従って来春以降は、アンドロイドを搭載しているものの折りたたみのテンキーという伝統的な形態をした端末が、登場するかもしれない。すでにメーカー各社はそうした開発に入っている。

もはやスマートフォンとは一体何ぞや、という話に近づいてくるが、こうなるとタブレット型端末も含め、あらゆるケータイがアンドロイド一色になっていく可能性がある。ならば、前述のスマートフォンの認識ギャップも、「所詮1〜2割どまり」ではなく「まだ1割で本格的な成長はこれから」と評価した方が、どうやら妥当のようだ。

さらにいえば、そちらに傾倒できない限りは、撤退も視野に入れなければならないというほど、端末メーカー各社は追い込まれている。

2008年には三菱電機が撤退し、また2010年5月にはNEC、カシオ、日立の三者がケータイ部門の経営統合を果たしている。こうした背景を勘案すれば、すでに「アンドロイドか、撤退か」というところまで、判断を迫られていると考えるべきなのかもしれない。

分かれる通信事業者の戦略

ユーザーの支持は拡大を続けている。CPやSPはスマートフォンへの移行をすでに始めている。そして端末メーカーは背に腹の状態にある。このように、外濠どころか内濠も埋まりはじめている中、これまでのケータイ産業の中心であった通信事業者には、どのような経営オプションがあるのだろうか。

まずSBMは、アップルの忠実なる代理店として、今後もアップルへの傾倒と依存を強めるより他に手はないだろう。

そうすることでアップルへの忠誠心を示し、アップルとの販売契約交渉を有利に進めなければ、もはや大々的に調達できる端末は残っていないからだ。

実際SBMは、iPhoneによって顕在化した彼らの「通信インフラの質の低さ」をカバーすべく、フェムトセルを使った基地局敷設や公衆無線LANの整備等、カネをかけずになんとか電波の状況を改善する動きに必死だ。ユーザーの不満を少しでも緩和しつつ、アップルの製品投入サイクルに合わせて、ユーザーに買い替えを進めてもらうこと。これが彼らにとっての至上命題であり、これが実現できている限り、たとえばiPad導入時に日本だけSIMロックを施すという「特

例」もアップルに受け入れてもらえることになる。

それ自体は悪い手ではない。アップルの愛好者はある程度の規模で存在しているし、iPhoneユーザーはなおのこと規模が大きいのは、アップル自身のここ2年ほどの売上比率の推移を見ても分かる。それを通信サービスとして囲い込める

のはSBMしか今のところおらず、その地位を維持するための努力は正しいといえば正しい。もちろんそこに依存することで、他の端末を扱いづらくなるとか、経営判断をアップルの顔色をうかがいながら進めなければならなくなる、といった課題はあるが、彼らからすればやむを得ないところだろう。

ただ、NTTドコモやKDDIは、そうも言っていられない。

SBMの場合はそもそもプラットフォーマーとしての機能が弱かっただけに、かえって固執することなくiPhoneとAppStore という「アップル帝国」に飛び込めた。しかしNTTドコモにはiモードエコノミーが、KDDIにはEZwebが存在する。契約数を考えれば、いずれも巨大なマーケットだし、日本国内だけで比較すれば相変わらず1位、2位の規模である。

おそらくこの両者は、スマートフォンと新たなプラットフォーマーの台頭を前に、今後大きく戦略を変えていくだろう。

まだ起きていない事象でもあるので、当然ながら筆者の推測だが、まずNTTドコモは、それでもあえて既存のiモードを中心としたエコシステムをスマートフォン時代にも維持・発展させていくと思われる。

もちろん容易ならざる道ではある。従来は開発過程から実際の稼働時に至るまで、通信事業者たるNTTドコモが端末の状態を完全に把握できていた。しかし自らの手を離れたところで、自社向けのみならず世界市場向けに作られ、かつ接続もケータイ網だけでなく無線LAN等も利用できるスマートフォンは、NTTドコモを「特別な存在」から「単なる通信事業者」に相対化することになる。その状態でiモードを使い続けてもらうには、相当の工夫が必要だ。

その時の鍵となるサービスが、spモードだと筆者は考えている。表向きはスマートフォン向けのインターネット接続機能を提供しているだけのように見える。しかしその設計思想を紐解いていくと、スマートフォンの先に見え隠れする

インフラ多様化やクラウド・コンピューティングの時代において、ユーザーのネットワーク利用状況を把握するための手段として位置づけているように思える。

このspモードとiモードはすでに連携しており、おそらくはここを軸にして、スマートフォン時代のiモード再構築を進めるのだろう。またspモードがNTTドコモのスマートフォン向けサービスの礎として機能するのであれば、あえて端末にSIMロックを施す必要はなくなる。ロックをかけていようといまいと、ユーザーがspモード(とiモード)を使ってくれればそれでよし、ということになるからだ。

一方KDDIは、この10月以降、アンドロイドと心中すると言っても過言ではないくらい、アンドロイドへの傾倒を強めた。よく知られている通り、KDDIはこの通信事業者3社の中で、スマートフォン対応が最も遅れており、また事業全体の成長戦略を描きにくくなっていたことから、ここしばらくは契約数の低迷等、苦汁をなめる日々が続いていた。そこからアンドロイドの全面採用やスカイプとの連携など、ここにきて思い切った脱却を図った。

ただこれは、KDDIが独自にアンドロイド対応を進めていく、という動きではないと筆者は睨んでいる。もちろん端末メーカーに対する積極的な支援や、オペレーターパックと呼ばれるアンドロイドの各通信事業者向けチューニングは念

入りに行うだろう。ただ、端末開発の動向を見る限り、主導権を握っているのはKDDIではなくメーカーのようだ。

おそらく、端末メーカーが開発しやすい事業環境を構築すべく、KDDIはそれを強力に側面支援して、メーカー主導の端末・サービス開発を推進していくことを目論んでいるのだろう。すなわち、NTTドコモがspモードで「論理的に囲い込む」のとは反対に、KDDIはAndroid Market(グーグルが提供するプラットフォーム)への積極参加を含め、外部資源をうまく活用してユーザーからの共感を得るポジショニングを目指すのではないか。実際そうした意気込みは、〝Android au with Google〞という今回のブランディングにも表れているように思える。

競争の勝者と、新たな挑戦者たち

ケータイ産業の再編を巻き込んだ、プラットフォーム競争の勝者は誰か。そしてその時の業界の姿はどのようなものか。

通信事業者や端末メーカーはもちろん、プラットフォーマー選択で生死が分かれかねないCPやSP、あるいは自らもプラットフォーマーとして名乗りを上げようとしているSNS事業者たちにとって、最大の関心事はそこだろう。

まずOSの市場シェアという観点で言えば、天下を取るのはアップルではなくアンドロイドであろう。ただ、両者は現在のWindowsとMacのように、まったくの別物として今後も共存できるはずだ。あとはそこに他のOSベンダーたちがどう絡んでいけるか、といったところだが、このあたりは概ね固まりつつあると考えていい。

一方でプラットフォーム事業としての成功はどこが収めるのか。前述の通り、プラットフォーマーはアップルやグーグルだけではない。ビッグネームでいえばアマゾンだって有力候補であり、むしろあちこちのサービスに「ただ乗り」できる分、粘り強いかもしれない。またモバゲーを運営するディー・エヌ・エー(DeNA)やグリーといったSNS事業者たちも、プラットフォーマーとしての性格を色濃くしている。さらに通信事業者の巻き返しも世界的に進んでおり、

各国の有力通信事業者が徒党を組んだWAC(WholesaleApplications Community)等の試みも進んでいる。端的に言って、百花繚乱である。

それらが最終的にどうなるか。当面は、おそらくそれぞれ居場所を見つけて共存していくことになろう。というのは、ユーザーはもちろん、CPやSPも、必ずしも一つのプラットフォームに縛られる必要はなく、複数のプラットフォーマーやサービスを行き来する自由を、それこそスマートフォンによって得たからだ。実際、アンドロイド端末の中には、Android Marketや、通信事業者が用意するプラットフォーム、そしてその他のサービスや機能が、併存している。

そう、実はこの「自由」というのが、将来を占う最大のキーワードなのだと、筆者は考えている。すなわち、従来は通信事業者や端末メーカーが規定していたケータイ産業の秩序が、スマートフォンによってユーザー自身で自由に決められるようになった。その時、どんなコンテンツをどのように利用するか、という選択の自由が生まれた結果、プラットフォーマーがあちこちに生まれたように思えるのだ。

だとすると、行き過ぎた自由は秩序を失うことから、ユーザーも含めた産業全体にとっての心地よいポイントを改めて探るための「揺り戻し」が、いずれどこかで生じるように思える。そしてプラットフォーマーの競争や、ケータイ産業のプレイヤーの雌雄は