ChatGPTと言語ゲーム 似非インテリに欠けたる粋

ChatGPTの基礎的な技術になっている大規模言語モデル(LLM)は言語の集合であるコーパスを大量に学習する。かつてのように単語の意味や文法の論理といったルールを記憶するだけではえられなかった、大規模言語モデル(LLM)の成果こそ、今まさに人類を驚嘆せしめているものの中心ではないだろうか。

目次

AIが人間の知性に近づいたことへの沈黙

人間の知的活動あるいは知能といったものは非常に複雑な構造と複合的なルールで機能している。そう考えれば、AIの研究開発はほとんど人間という存在そのものの探究と同質の難問となる。人類や生命の謎に匹敵する難問だ。もしかすると第3次AIブームごろから人類史に関する書籍がベストセラーランキングに目立つようになったのは、そのせいかもしれない。

難問であったからこそ、シンギュラリティやら汎用AIの誕生やらはいうまでもなく、人間と違和感なくコミュニケーションできるAIの開発でさえ、もっともっと未来の話といわれていた。しかし、第3次AIブームはそれ以前のルールベースで動くAIではなかった。機械学習、ディープラーニングで動くAIなのだ。

AIの思考は記号と論理から知覚と直感へと移行した。より動物的な世界とも言えるかもしれない。現に前回、登場したジェフリー・ヒントンは生物学者を親にもち、その知見から発想してディープラーニングを生みだした。ディープラーニングの用語である「強化学習」は生物学と密接に関係のある行動分析学の用語だ。

報酬を最大化することを目的とし失敗と成功を繰り返すなかで、より適した行動を選択できるようになる。専門家にお叱りを受けることを覚悟で、私のやり方で解きほぐせば、パブロフの犬のごとくAIも強化学習によって躾られているということだ。

「重みづけ」といって、目的に適う行動に対し選択の優先度をあげていく。これらはルールとして記憶されるのではなく、学習によって経験されている。

第3次AIブームがもたらしたAIの知性は因果関係でも論理でも説明がつかない。その最新のかたちがChatGPTに代表される生成AIの進化である。だから、世界中のどんな学者もChatGPTをはじめとする大規模言語モデル(LLM)をもとにする生成AIが、なぜこのようにいきなり進化したのか、なぜ文章や画像のみならず動画や音楽まで自動生成できるのかを根っこのところで説明できない。

これまで、AIを人間とコミュニケーションさせる困難、AIに自然言語を学習させる困難は巨大な壁として立ちはだかってきた。言語学側からもさまざまなアプローチがあり、自然言語処理にさまざまな議論がおきてきた。その困難や論点については、以前、わが「IT批評」でも取材した川添愛さんの『働きたくないイタチと言葉がわかるロボット 人工知能から考える「人と言葉」』(花松あゆみイラスト/朝日出版社)がわかりやすく、かつ面白い。

川添さんは言語学の論点から、AIの本質的な部分を浮き彫りにする。いや、AIの自然言語処理にまつわる観点から、読者に言語や意味というものを考え直させる。寓話を駆使して。2017年のものだが、ChatGPTが世論をさらうご時世だからこそ、読みたい本でもある。

生成AI以前、AIが人間の知性に達し得ない理由に饒舌であった私たちは、今やAIが人間の知性に近づいたことに沈黙を余儀なくされているのだ。

「説明ではなく訓練」としての言語習得

Web上の記事、論文、小説、あるいは会話といった巨大なデータの集合体であるコーパスによって成り立っている大規模言語モデル(LLM)を得てAIが人間に近い言語能力を発揮すると知って私が思ったのは、ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインの「言語ゲーム」だ。言語ゲームでは、言語は特定の状況や関係のなかにおけるローカルなルールに基づいて意味をもつものであり、単に物や事象に対照する意味が文脈に準じて意味をもつものではない。ただ大切なのは、物や事象に対照する意味が文脈に依存しながら意味をもつという点も否定していないことだ。言語にはそういう側面もある。

不世出の天才であるウィトゲンシュタインの哲学は前期と後期に分けられるが、言語ゲーム(的言語観)は後期のものである。『哲学探究』(鬼界彰夫訳/講談社)において唱えられ、現代まで多大な影響を与えている。非常に難解であり、1回読んだところでとうてい理解したなどとは言えぬし、2020年にでた新訳は手元に置いたまま、時折、覗き見ることしかできていないので語ることは叶わぬが、次の一節と、さらにその説明となる一節を引用しておきたい。『哲学探究』の冒頭からだ。

子供は話すことを学ぶ際に、こうした原初的な形で言葉を用いる。その場合、言葉を教えることは、説明ではなく訓練である。

『哲学探究』

「原初的な形で言葉」とは何か。その前々ページに説明がある。ある意味で、言語ゲームでもっとも有名な箇所だ。長いがそのまま引用する。

それは建築者Aと助手Bのコミュニケーションに役立つ言語だとしよう。Aは石材を用いて建築する。Bは石材をAに、それも彼が必要とする順序で手渡す。この目的のために彼らは、「ブロック」、「円柱」、「板」、「角柱」という言葉からなる言語を使用する。Aがそれらの言葉を叫ぶ。Bは、その言葉が叫ばれると運ぶよう学習した石材を運ぶ。──これを完備した原初的言語だと考えてほしい。

『哲学探究』

この部分を読んで身に覚えがあるとすぐに納得できる人とそうでない人に別れるかもしれない。言葉を話せるということは、概念と記号を論理的(ルールに従って)操ることだと思い込んでいる場合、建築者Aと助手Bのやり取りを会話とは認められないだろう──。

話は変わるようだが、私の友人には何人か外国語を不自由なく操る人たちがいる。TOEICで高得点をとるような高学歴の連中なら想像に難くない。しかし、面白いのは、学生時代さして得意でも意欲的でもなかった英語であるはずの友人が夜遊び好きが高じて六本木だか西麻布だかのクラブに出入りし、身振り手振りで外国人とやり取りするうちにすっかりネイティブ並みに英語を話すようになったことだ。彼は辞書など使ったことがないというし、文法など過去形も現在形も三人称も一人称も意識して使いわけたりしないといっていた。

この後者について特殊な(たとえば耳がいいなどといった)才能を理由に、その英語能力を評価してしまいがちなものだ。しかし、そうすると先の建築者Aと助手Bのやり取りの成立、それを言語ゲームと呼ぶウィトゲンシュタインの意図は読み取れないだろう。

言葉とは行為であり(後述の言い方でいえば、言葉とは生活であり)、通信教育で空手のすべてを学べないように行為を伴わない言葉はその一部分でしかない。ここでも重要なので繰り返すが、通信教育で空手がまったく学べないとも言えないし、行為(生活)なしに言葉を習得、理解することもできないとは言わない。

私は、ウィトゲンシュタインが、子供の言葉の習得を「説明ではなく訓練」と論じたことの真意をそこに読みとったし、大規模言語モデル(LLM)とディープラーニングによるAIの進化、これまでのAIの限界と今回のブレイクスルーに似たものを感じたのだ。

同時に、私はこの論点から翻訳や差別語の扱いについて考えてしまうのだが、ここでは立ち入る余裕がない。

家族的類似性とコーパス

『哲学探究』が発表されたのは1953年。ウィトゲンシュタインが死んだ2年後である。それは過去の言語学や論理学、哲学のあり方をほとんど根本から覆しかねないものであった。記号と概念のシステムとしてしか考えられなかった言語をより実践的な行為の一部として捉え直した。みたび強調するが、ウィトゲンシュタインは記号と概念のシステムを否定したのではなく、記号と概念のシステムに対する認識を深めて、言語の本来の可能性を開示しようとしたのだ。

その際、ウィトゲンシュタインは「アスペクト」という語を使った。アスペクトは言語の多様な側面を指す。先の建築者Aと助手Bの例で言えば、ある時、急にAがただ「ブロック!」と叫んだ場合でも、経験豊富なBはそれまでの作業に準じて石材を渡すことではなく、後に用いるために積んでいたブロックの山が不安定なことを意味していると即座にわかる。この時、何が起きているかと言えば、BはAが発した「ブロック」という言葉のアスペクトに気づいたということだ。

株式会社テクニカ エイ・ブイ / PIXTA

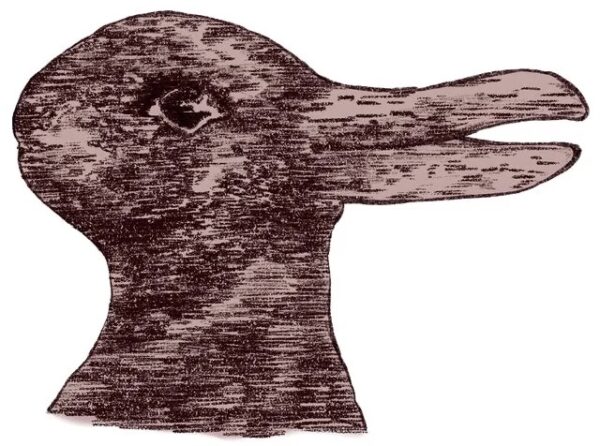

アスペクトについてよく言われる例は、アヒルに見えていたものがウサギに見えるといった錯視を利用した騙し絵だ。ウィトゲンシュタインはこの気づきがないことを「アスペクト盲」として論じる。東京大学大学院の古田徹也は、サントリー学芸賞を受賞した『言葉の魂の哲学』(講談社選書メチエ)でアスペクト盲を「意味盲」とし、アスペクトを「表情」という。私たちは、言語の表情を理解しながらあるいは表情の変化を読み取りながらさまざまにコミュニケーションしている。

言葉は実に多様な表情を有しており、それがほとんど無限に広がっていくとしたら、言葉を記号と概念のシステムとしてルールに則って理解しようとしても届く範囲は狭い。これはたとえば、演劇などの芸術において同じセリフであっても上演回によってまったく異なったドラマを生み出すことを知っている私たちにとっては当然といえば当然のことだ。

古田は言葉の表情の広がりを「〈何かを別のものと関連させる〉という重要な能力」という。〈何かを別のものと関連させる〉とはウィトゲンシュタインのいう「家族的類似性」を指しているに他ならない。古田は家族的類似性について『はじめてのウィトゲンシュタイン』(NHKブックス)で次のように解説する。

ウィトゲンシュタインは、共通の本質なしに全体として一個のまとまり(カテゴリー、概念)を構成する連関を、比喩的に「家族的類似性」と呼んでいる。

『はじめてのウィトゲンシュタイン』

家族的類似性こそ、現在の生成AIに驚異的な進化をもたらした大規模言語モデル(LLM)を支えるコーパスであるだろう。言葉の持つ家族的類似性が、演劇から、いやすべての芸術から私たちが感動を得る能力に通底するものだ。これがなければ、私たちは芸術を真に体験できない。

私が言いたいのは、「〈何かを別のものと関連させる〉という重要な能力」が大規模言語モデル(LLM)を支える数兆ともいわれるコーパスの重大な機能ではないか、ということだ。

「いき」と「かわいい」の構造

古田徹也は『言葉の魂の哲学』のなかで、ウィトゲンシュタインと同時代の日本人哲学者、九鬼周造が同様のアプローチで言語を分析したものとして『「いき」の構造』(岩波文庫)をとりあげている。この古典的名著で、九鬼は「いき(粋)」という言葉が、フランス語のエレガントやシックとも訳すことができながら、しかし、どれもが「いき(粋)」の表徴の一部でしかないという。九鬼は「いき(粋)」に潜む日本人の美意識や存在のあり様を、「いき(粋)」という言葉の意味の多様性、多層性あるいは多声性(複数の意味を響かせ合うポリフォニー)から分析していく。

ウィトゲンシュタインも「言葉は生活の流れのなかではじめて意味を持つ」と述べたように、私たちは言葉の一側面を捉えながらコミュニケーションし生活を成立させている。言葉に多様性も多層性もなければ、コミュニケーションのある部分を欠落させるだろう。しかし、それはおそらく能力的な欠陥でもないし、直接、不幸をもたらすこともあるまい。重要でいて些細なことだ。

私がもう一つ思い出していたのは、評論家の大塚英志の『「彼女たち」の連合赤軍 サブカルチャーと戦後民主主義』 (角川文庫)である。大塚は「かわいい」という言葉がいかに意味を変容させてきたのかを問う。現在では「Kawaii」は世界語である。私世代には違和感しかないが、若い男性でさえ普通に口にするようになった「かわいい」が以前、強烈に発していた幼稚さ、未熟さというアスペクトがもたらしたのが、女性学生運動家のリンチ死だという。連合赤軍のリーダーであり、一人年嵩であり「おじさん」とさえ言われていた森恒夫の顔を「かわいい」と評したばかりに彼女は猛烈な自己批判を迫られ、そのブルジョア的発想を糾弾されるのだ。今となっては信じ難いことだが、「かわいい」は侮辱されるべき対象を指すものだったのだ。

80年代、サブカルチャーがメインカルチャーにとって代わるなか、私たちの生活のなかで(ウィトゲンシュタインのいう「自然誌」として)変容していく。これは「かわいい」に連関する意味の集合が少しずつずれていったことの証左である。

家族的類似性という点で言い直せば、言葉は生活という行為を通してその家族を変えていく。あたかも私たちの家族が時代を経て変化していくように、だ。

似非インテリに欠けたポエジー

私は、このレビュー記事を3年近くに亘って毎月かいてきた。その方法は1回目か2回目で述べたように、ただ本から本への連想だけだ。私がこれまでに触れてきた本、考え、音楽や映画といった美を関連させることだけがこのエッセイとも感想ともつかない駄文の方法なのだ。

そして、繰り返し述べてきたのは、ひたすら記憶のためだけにする読書、利益だけを目的とした教養に対する違和感である。今回、こうしてウィトゲンシュタインを巡って何らか書き殴りながら気づいたのは、私が表情(アスペクト)のない──アスペクト盲──読書や教養について、もっと言えば表情(アスペクト)のない言葉についての違和感を抱いていたことだ。

以前、倍速視聴について述べた際にも、教養というのは身体修養だと論じた木田元を引用した。身体のない教養とは表情のない言葉である。

私は思う。だから、あんなにモノを知っているのに、あの人の文章は薄っぺらで面白くないし、それどころか害毒に感じるのだな、なんて思う。こうした似非インテリの危険は、それこそSNSに氾濫する言葉狩りに通底している。言葉には表情がある。いくらポリティカルにコレクトな言葉であっても、その表情に誠実さを感じないことは多々あるし、逆に差別的ともとれる表現に思いの強さを感じることもある。

優れた知識人、教養人の言葉は詩的であると私は常々、思ってきた。それは、彼らの言葉が新しいアスペクト(表情)を与えてくれるからだ。評論であれ、論文であれ、もちろん韻文、散文であれ、アスペクト変化を理解しない書き手の言葉は軽薄なのだ。

どうしてなのか?

彼らが記号と論理でしか言葉を扱えないからだろう。そういう人たちはすぐにダイジェストと要約で意味(アスペクト)を圧縮しようとする。これはアスペクト変化とはまったく逆の行いだ。そういう人たちは誤読を認めない。みずからの誤読に対しては恥じる。誤読こそ、アスペクト変化の源の重要な一契機であると認められない。

似非インテリは粋ではないのだ──この言葉の意味の多層性と多声性!──。数学者は優れた数式を「美しい」という。その美しさを私自身は知る由もないが、おそらく同じように優れた思索には詩情(ポエジー)がある。しかし、似非インテリの文章には詩が欠けている。

彼らは言葉にみずからの意味を響かせることができない。彼ら自身の意味を言葉から聞き取ることができない。彼らは他者が定めた──従って響きのない──意味に従順であろうとするだけだ。それを知的な誠実さとさえ考えている。

私個人の経験だが、高校の頃、柄谷行人が「交通」という言葉を事象の行き来ややりとりといった意味で使った文脈で、意味の豊かな響きを感じ「交通」という言葉を新しく発見したような気になった。アスペクトの変化を得たのだ。

似非インテリが読書に求めるのも“獲得”だ。知識や利益や自己承認を獲得しようとする。一方で詩人たる思索者たちが読書に求めるのは“発見”であり“発明”だ。

『ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち』 (レジー著/集英社新書)なる本が売れている。ちょうど私が教養は身体修養だと述べた記事の後に出たのだが、今の教養のあり方、似非インテリの弄する言辞に辟易するのは私一人ではないのだなと感じた。この本はしっかりとした時事評論であると付記しておきたい。

コトバ、非言語的な意味の顕れ

初めにみ言葉があった。

み言葉は神とともにあった。

み言葉は神であった。

み言葉は初めに神とともにあった。新約聖書「ヨハネによる福音書」

これはいうまでなく、新約聖書「ヨハネによる福音書」の劈頭を飾るものとしてあまりにも有名だ。「み言葉」と訳されるのはギリシャ語の「ロゴス」である。

批評家でキリスト者の若松英輔は『 100分de名著 新約聖書 福音書』2023年4月(NHK出版)のなかで、「文字の奥に言葉を超えたもう一つの『コトバ』」を読まなければならないという。「コトバ」とは非言語的な意味の顕れだという。それこそは本稿の云いに従えば「アスペクト」であり、「表情」である。そして、聖書のそれは非常に深遠であり、多くの宗教の言葉がそうであるように、身体修養なしにはその表情に触れることができない。聖書に遺るイエスの「み言葉」の真なる表情に達することこそ私たちの魂を救う福音なのだ。若松はそういう。

若松は『井筒俊彦 英知の哲学』(慶應義塾大学出版会)のなかで、イスラム教スーフィズムの研究から出発し世界的な哲学者となった井筒俊彦の論から、真なる表情をもつ言葉はキリスト教のみならず、ユダヤ教、イススラム教、仏教を貫くものだと読みとったという。それは神秘主義であり、おいそれとは受け入れられがたいものだろう。本稿で扱うウィトゲンシュタインの考えとも相反する。

ウィトゲンシュタインの考えは、言語や哲学を統一的な理念にまとめてしまうようなプラトン主義に反する。たった一つの原理で物事を説明できるようでは、言葉からいずれ表情は失われるし、私の多様な生はどこにも受容されない。

しかし、井筒俊彦や若松はプラトン主義を否定しないし、人間存在が簡単には触れられない先に一つの真理がある。科学でも哲学でも知性だけでは解き明かせない真理があるという点において、ウィトゲンシュタインの言語ゲームが示す無限の多様性も内包してしまうのではないかと私には思える。

私は禅寺で生まれ育ったし、矛盾だらけで解釈を阻む臨済禅の公案にも、理知を徹底的に突き詰めた先の神秘性を感じるし、井筒俊彦が示したようにキリスト教神秘主義のエックハルトの言説になんともいえぬ親しみをずっと感じてきた。だから、若松がよく採り上げる光明主義を興した浄土宗の僧、山崎辨榮(やまざきべんねい)の『宗祖の皮髄』の現代語訳を私の出版社から刊行した際に監修していただいた、僧侶・河波定昌先生が京大で西田幾多郎の薫陶を浴び、エックハルトを研究していたと知って非常に感激した思い出がある。『法然上人の神髄 現代語訳「山崎弁栄講述−「宗祖の皮髄」』(谷慈義訳注/河波定昌監訳、眞人堂)は2016年に出たが、河波先生はその直後に亡くなられた。練馬駅の前にあった光明園にゲラの出し戻しに伺うたびに、禅の神秘性、光明主義の神秘性、エックハルトの神秘性について質問させていただいたことを懐かしく思い出す。先生は私の訪問を喜んでいてくれたと、のちに聞き涙が出た。

すっかり話が脱線したが、ChatGPTの登場が示したのは、どこかしら「初めにみ言葉ありき。」を想像させる出来事だった。これから世界が生まれ変わるような予感だ。その世界では、これまですっかりおろそかにされてきた言葉がもう一度、魂に通じる大切なものとして再発見されると信じている。