神と悪魔と、人間と。量子の世界は知的枠組みの何を変えうるのか?

前回は量子コンピューター、前々回はメタバースをテーマにしてきた。それぞれのテーマが行き着くところはある種の宗教性、魔術性である。おそらくAIについての議論もそうだろう。先端テクノロジーの極地へは神のごとき存在を避けて進めないようだ。

目次

ニーチェと神の死

フーコーと人間の死

ウェーバーと脱魔術化

ラプラスの悪魔が示す神

多世界解釈と人間存在

ニーチェと神の死

哲学者のフリードリヒ・ニーチェが「神は死んだ」と述べたのは『ツァラトゥストラはこう言った』上下(氷上英廣訳/岩波文庫)のなかでのことだ。19世紀の終わり、第二次産業革命が進行するなかで、いよいよ近代化、産業化が世界に広がっており、それまでの神を中心とした世界像が成り立たなくなっていた。神といっても、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教というアブラハムの宗教における唯一神を指す。神が統べるこの世界は絶対普遍の真理に貫かれていることがすべての前提であった。

ところが、ニーチェは、宗教的観念は滅びるという。近代化のただなかで、宗教的観念はただの幻影として人々に帰依され虚無主義(ニヒリズム)に陥る。それ以前は、人々が触れることの許されない彼岸に真理があり、そうした真理が守るのは現実での弱者だった。強い者は力を価値とするが、弱き者が価値とするのはただ信仰によってのみ成り立つ真理なのである。こうして宗教は成立した。

弱者にとっての真理は近代にあって根拠なき虚構にすぎない。いかに声高に宗教的真理を叫んでも、科学の前には無力である。真理も道徳も弱者の言い訳でしかなくなる。「私は彼より弱いが、私は彼より正しい」と信じる根拠を与えてくれた宗教が衰退するからだ。

科学は神にとって代わり、論理は神話にとって代わった。ニーチェは、アブラハムの宗教やプラトン主義が論じてきた形而上(彼岸)の価値観の崩壊を宣言した。世界は絶対を失い、そのことで魔術を失う。もはや世界も自然も、科学の言葉で解き明かされるのを待っているだけだ。いまここにある事物をいまここで受け容れることが近代人に求められる世界への応対の仕方となった。自然災害は人々の過去の行いに対する神の怒りではないし、疫病は遠隔地の呪いが起こした祟りではない。“いまここ”を指す「局所性」は、近代的合理の中心を占める重要な根拠となる。

ニーチェの思想はこの後、ダーウィンの進化論を準備し神の死に連なる「人間の死」を用意した。

フーコーと人間の死

「人間の死」とは、誤解を恐れず端的にいえば人間原理主義(ヒューマニズム)の死を意味する。20世紀の思想家、ミシェル・フーコーが『言葉と物—人文科学の考古学—』(渡辺一民訳、佐々木明訳/新潮社)で論じ、以降の思想に大きな影響を与えた。

『言葉と物』では、19世紀の西欧の知的活動が発見した“人間(ヒューマン)”という存在が生物学、言語学、経済学の領域から分析される。フーコーは「エピステーメー」という知的活動をメタに規定する体系を提起した。よく知られるトーマス・クーンの「パラダイム」ともよく似た概念だが、パラダイムが知的集団における集合的な知的枠組みを指すのに対し、社会全体の認識を潜在的に構造化してしまうような思想体系を指す。

フーコーによれば、中世ルネッサンス期のエピステーメーは「類似」とされる。思考体系が「類似」に基づいている。たとえば星の運行と人の運命の類似を分析、未来を解明する占星術などもこの時代に発達した。

これが、古典主義時代に入るとエピステーメーは「表象」となる。同一性と相違性をもとにした思考体系─フーコーはそれを「タブロー」と呼ぶ─が築かれる。同一性と相違性は、言葉と事物を分離させ、それによって図表化し表象させるからだ。

表象が進化することで、3つの学問が発達した。すなわち、目に見える表象によって分類を行う博物学と、その相違を明確にしたことで事物から切り離された言葉を扱う一般文法と、貨幣について事物と価値を切り離して分析の対象とする富の学問である。

近代のエピステーメーは「人間」である。古典主義時代に分離された事物と言葉によって生まれた表象を成立させるのが人間だからである。事物と言葉の間に人間が登場し、両者をつなぐ存在となったわけである。

古典主義時代に重要であった3つの学問は近代において、博物学は生物学に、一般文法は言語学に、富の学問は経済学へと変化する。これらは「人間」という観察対象を誕生させる。ニーチェが神の死を宣言し私たちは神の子ではなくなり、「人間」となったのだ。同時に人間の生命は圧倒的に重要なものに変わる。どこぞの首相ではないが、人の命は地球よりも重くなってしまったのだ。

フーコーは近代のエピステーメーもいずれ変化するという。それが「人間」の終焉であり、「人間の死」ということだ。

生物学、言語学、経済学は現代ではとくにAI(人工知能)の領域で、従来の人間像を解体しかけている。生物学的にはニューラルネットワークとして、言語学的には自然言語処理において、経済学的には労働の自動化によってである。

人間の介在しない思考体系というエピステーメーの登場さえそう遠くない。

ウェーバーと脱魔術化

ニーチェと同じ頃、近代の訪れを「脱魔術化」と称したのはマックス・ウェーバーだ。ウェーバー自身もニーチェに大きな影響を受けていたとされる。

「脱魔術化」という概念は、ウェーバーが大学生向けに行った講演をまとめた『職業としての学問』(尾高邦雄訳/岩波文庫)に登場する。学問は、欲しさえすればどんなことであろうと学び知ることができるとういう知性主義的合理化の方向へ進化していく。主知化と合理化を通じて、「魔法からの世界解放」つまり脱魔術化が行われるのだ。洪水が起きても大地の怒りを鎮めるために祈祷するのではなく、川の氾濫を予測し治水工事といった技術をもって解決していく。

注意したいのは、進歩が世界から神秘や魔術を奪っていく過程で、世界の意味が明らかになったのではないということだ。科学の進歩はむしろ神による説明以上に世界の意味そのものを消滅させてしまった。だからこそ、近代において人間が世界を意味づけし直していったのだ。この辺りは、フーコーにおける事物と言葉の間に人間が登場したという論点と似ている。

世界の意味づけを行うことが学問なのだ。そのうえで、登場する概念が「価値自由」である。ウェーバーは価値判断と事実判断を厳密に峻別せよという。社会科学においては事実判断が、個々人の価値に左右されてはならないという。それが価値からの自由、価値自由だ。しかし、フーコーの議論を思い出せば、この価値こそエピステーメーに支配されたものかもしれず、決して自由とは言い切れない。

ウェーバーが最も厳しく戒めたのは事実判断に個々人の価値が紛れ込んで、知らず知らずに不毛な正当化を行ったり利益誘導したりしてしまうことだ。

ウェーバーにおいては、事実は事実として客観的にあるべきだという科学的な姿勢が強調されるわけだ。

ラプラスの悪魔が示す神

しかし近代化以前は、ウェーバーが推奨するような科学的な姿勢は神の意志を揺るがす魔術としてあった。全能であるべき神の記述である「聖書」に逆らう科学的な事実は悪魔の所業であった。ガリレオ・ガリレイが地動説によって裁判にかけられたことを思い出すだけで十分だろう。科学者とは神を冒涜する悪魔であったわけだ。

近代の少し前、万有引力によって古典物理学を確立したのはアイザック・ニュートンである。ニュートンはリンゴの樹からリンゴの実が落ちるのと、地球が太陽のまわりを回るのに共通の法則を見つけた。世界は神の意志としての運命ではなく、ひとつの法則として運行されている。

すべては因果律でつながっているという古典物理学の考えをつきつめていけば、世界は誕生から終焉まであらゆる事物がすでに決定しているということになる。フランスの数学者、ピエール・ラプラスの決定論として有名な「ラプラスの悪魔」である。

「ラプラスの悪魔」について、天文学者で宇宙物理学者である池内了は『物理学と神』(講談社学術文庫)のなかで次のように解説する。

自然界のあらゆる力と物質の状態を完全に把握した知的存在が存在すれば「その知的存在にとっては、宇宙の中で何ひとつとして不確定なものはなく、未来を完璧な正確さで予見できる」と主張した。

科学はまさに神を世界から追放する悪魔である。しかし、ラプラスのいう「知的存在」とはどこか全知全能の神のようでもある。「自然界のあらゆる力と物質の状態を完全に把握した知的存在」こそが神たる存在ではないか。科学の全知識を総合しうる存在は、神のごとき超越的存在としてしか想像できない。科学を信奉したラプラスは、むしろ神に代わる新たな神(物理学)を設定しただけともいえる。

多世界解釈と人間存在

20世紀に入るとこの超越的な存在さえも許さない世界観が量子力学をもって登場する。前回も量子コンピューターをテーマにするなかで、量子力学について述べた。

量子力学の歴史においてアインシュタインとボーアの論争のように、普遍絶対の(神のごとき)法則を追い求める決定論と、すべては相対的で観測者の介在によって変化する確率論の間に対立があった。アインシュタインが「神はサイコロを振らない」といったのは、そのまま神の存在を前提としたものと考えるのはナイーブすぎるが、少なくとも神のような絶対性、決定性を前提としていることに間違いはない。アインシュタインは、量子力学の非局所性を強く拒否したことも有名だ。“いまここ”にないものが絡み合う非局所性とはテレポーテーションのような現象で、古典物理学の延長ではとうてい受け入れ難い。

ボーアとエイゼンシュタインは極小の世界で量子は重ね合わせの状態にあるという。シュレーディンガーの猫でいえば、猫の生と死は重ねあったままある。それが、観測者が登場することで、重ね合わせの状態は収縮しどちらかに定まる。シュレーディンガーの猫の生死は確率的に定まる。これが「コペンハーゲン解釈」といわれるものだ。

量子力学には別の解釈もある。それが「多世界解釈」である。ヒュー・エヴェレットⅢ世が提唱したものだ。エヴェレットの定式では世界は収縮するのではなく分岐するという。シュレーディンガーの猫ならば、観測によって猫が死んだ世界と猫が生きている世界に分岐するのだ。にわかには信じられないSF的な解釈であるが、現在ではコペンハーゲン解釈よりも多世界解釈を支持する物理学者のほうが多い。量子コンピューターの発明も、この多世界解釈に依拠している。イギリスの物理学者、デイヴィッド・ドイッチュは多世界解釈の支持者であり、それをもとに量子コンピューターを理論的に定式化したのだ。多世界解釈がなければ、量子コンピューターも生まれてはいなかっただろう。

ボーアのコペンハーゲン解釈は、天才フォン・ノイマンの証明によって不可侵なものとなっていた。北アイルランド出身のジョン・スチュワート・ベルがノイマンの証明に疑いをもったことにはじまって、コペンハーゲン解釈の牙城はさほど強固ではなくなっていく。そこから多世界解釈が生まれた。

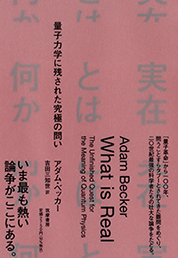

この一連の変遷を追ったのが、アダム・ベッカーが著した『実在とは何か ——量子力学に残された究極の問い』(吉田三知世訳/筑摩書房)である。ボーアに対してかなり批判的であり、むしろアインシュタインに同情的なこの書籍はこれまで紹介してきた量子力学関連の書籍では異質なほうだが、むしろ物理学の世界ではこちらのほうが大勢になりつつあることがわかる内容だ。

そして、この多世界解釈こそついに神を世界から追放すると同時に、人間というエピステーメーに終焉をもたらすものにも思える。いや、かえって観測者、解釈者としての人間の存在をさらに強調するようにも思える。

多世界解釈をもとに量子力学をつきつめていけば、実在というものの手応えはますます失われていく。実在が無とすれば、人間もすでに無である。人間(ヒューマン)の死はこのようにやってくるのだろう。

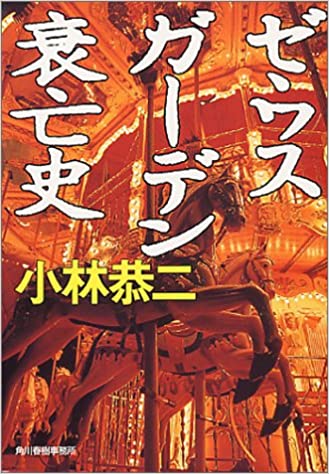

そういえば、かつて小説家の小林恭二は『ゼウスガーデン衰亡史』(ハルキ文庫)で未来の世界を「ノーアイデンティティ」とした。アイデンティティなき世とは、そのまま「人間」なき世なのかもしれない。