産学連携から社会実装へ。医療のDXを前に進めるために企業の果たす役割とは

――医療IT企業メハーゲングループ代表・浦﨑忠雄氏に聞く(2)

前回は、医療周辺におけるデジタル化の遅れやIT化を進めるうえでの医療界に存在する障壁などについて話してもらった。

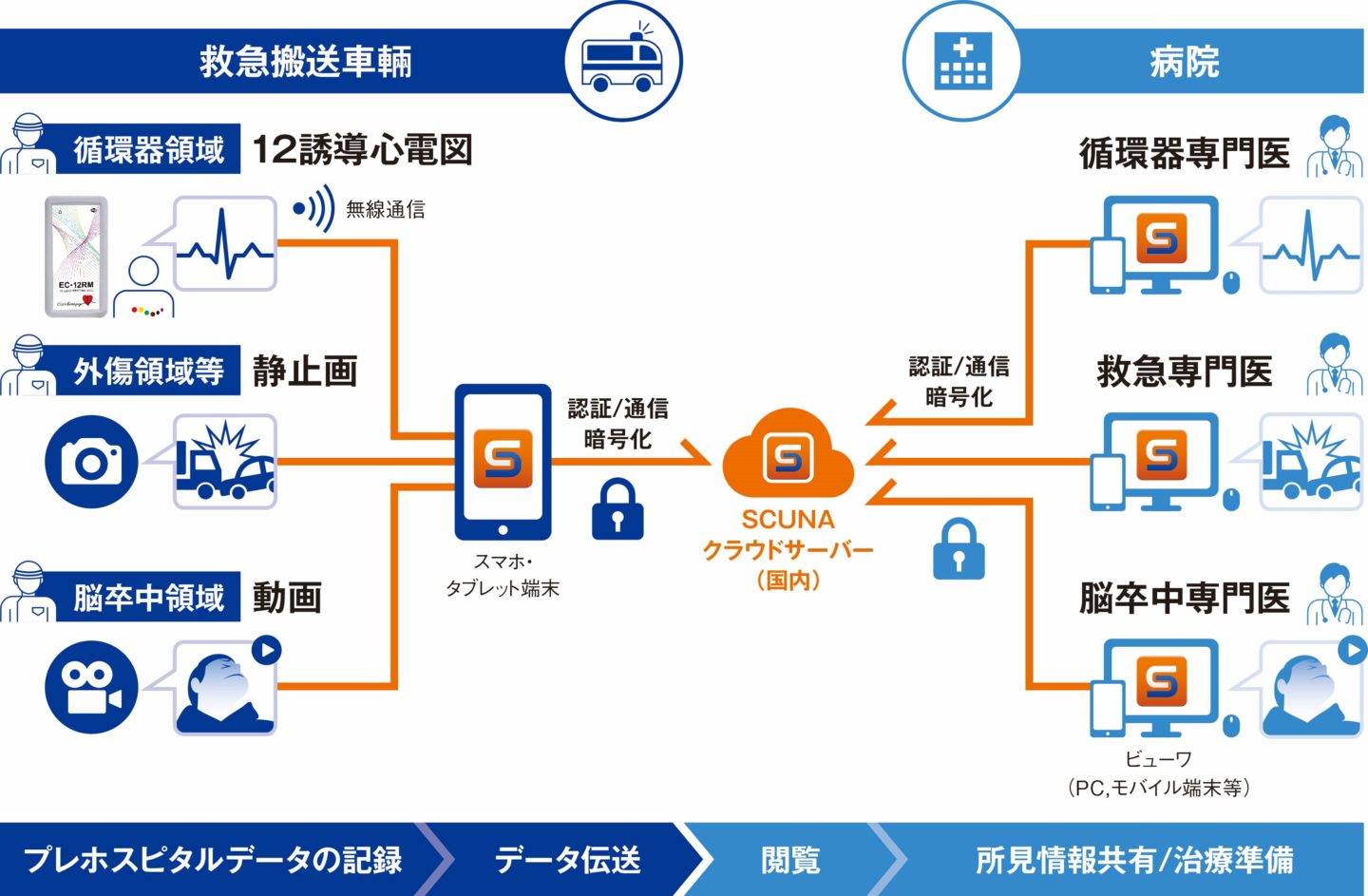

そんななかで、メハーゲングループが開発したクラウド型12誘導心電図伝送システム「SCUNA(スクナ)」は、急性心筋梗塞の早期発見と治療が可能になり、搬送患者の予後改善にもつながることから、全国各地の病院施設・救急隊で急速に導入が進んでいる。また、心臓植込み型デバイス・一括遠隔モニタリングシステム「ORFICE(オルフィス)」は、各ペースメーカーの遠隔モニタリング情報を、1つのシステム上に一括表示させるシステムであり、増加する遠隔モニタリング業務の負担軽減に役立っている。これらの画期的なシステムはどのようにして生み出されたのか、また、医療におけるDXを推進するうえでの企業の役割について聞いた。

(2021年7月15日、メハーゲン本社にて)

浦﨑忠雄(うらさき ただお)

メハーゲングループ代表。大学卒業後に医療機器輸出関連企業から医療機器の製造企業、医療機器輸入商社を経て福岡で独立。医療機器サービス一筋の道を歩む。グループ9社、合計510名の社員を率いる。趣味は囲碁。

〈目次〉

患者受け入れからカテーテル治療までの時間を大幅に短縮した「SCUNA」

FAXからクラウド活用までちょうど10年――心電図伝送におけるテクノロジーの歴史

ペースメーカーの遠隔モニタリングデータを一元管理するシステムを提供することで作業量を大幅に削減

産学連携から社会実装へーー医療のDXを前に進めるために企業の果たす役割とは

患者受け入れからカテーテル治療までの時間を大幅に短縮した「SCUNA」

クラウド型12誘導心電図伝送システム「SCUNA」は、救急隊員がとった心電図をモバイルネットワーク経由で専用のクラウドサーバーにアップロードするとともに、医師に連絡が届きます。医師はどこにいてもスマートフォンやタブレット端末、PCで心電図を確認できるというシステムです。救急隊員と、院内で治療を行う医療スタッフの両者に貢献できるバイタルデータ共有システムです。

このシステムは、以前、東京大学医学部附属病院にいらして現在は自治医科大学附属さいたま医療センターの藤田英雄教授から相談を受けて共同で進めたプロジェクトです。藤田先生は非常にアイデアにあふれた方で、しかもITに対する造詣も深く、ご自分でプログラムを書かれるような方です。

心筋梗塞を見つける最大の要素は「ST」と呼ばれる波形の動きにあるのですが、基線が動くとそこがわからなくなります。普通は体が動くと心電図がブレるのですが、揺れない心電計をハンガリーのラブテック社が開発したのでそれを用いて救急車のなかからでも精密な画像を病院に送る仕組みを構築しました。

http://www.medi-aid.jp/products/twelve/

同社資料より

それ以前は、救急車のなかで心電図を撮ってもなかなか使える情報とはなり得ていませんでした。心電図そのものを送るのではなく、救急隊員が心電図を見て電話で病院に伝えるという方法がとられていました。救急隊員も心筋梗塞の患者だけを扱っているわけではありませんから、正確に判断しなければならないというのは大変な負荷がかかります。あるいは心電計にプリンターがついていて出てきた心電図をFAXで送るという方法がとられた時期もありましたが、そもそも基線が動いているうえにFAXが不鮮明だったりして、使用に耐えるものではありませんでした。それでも、一刻も早く症状を伝えたいということから試行錯誤していたのです。

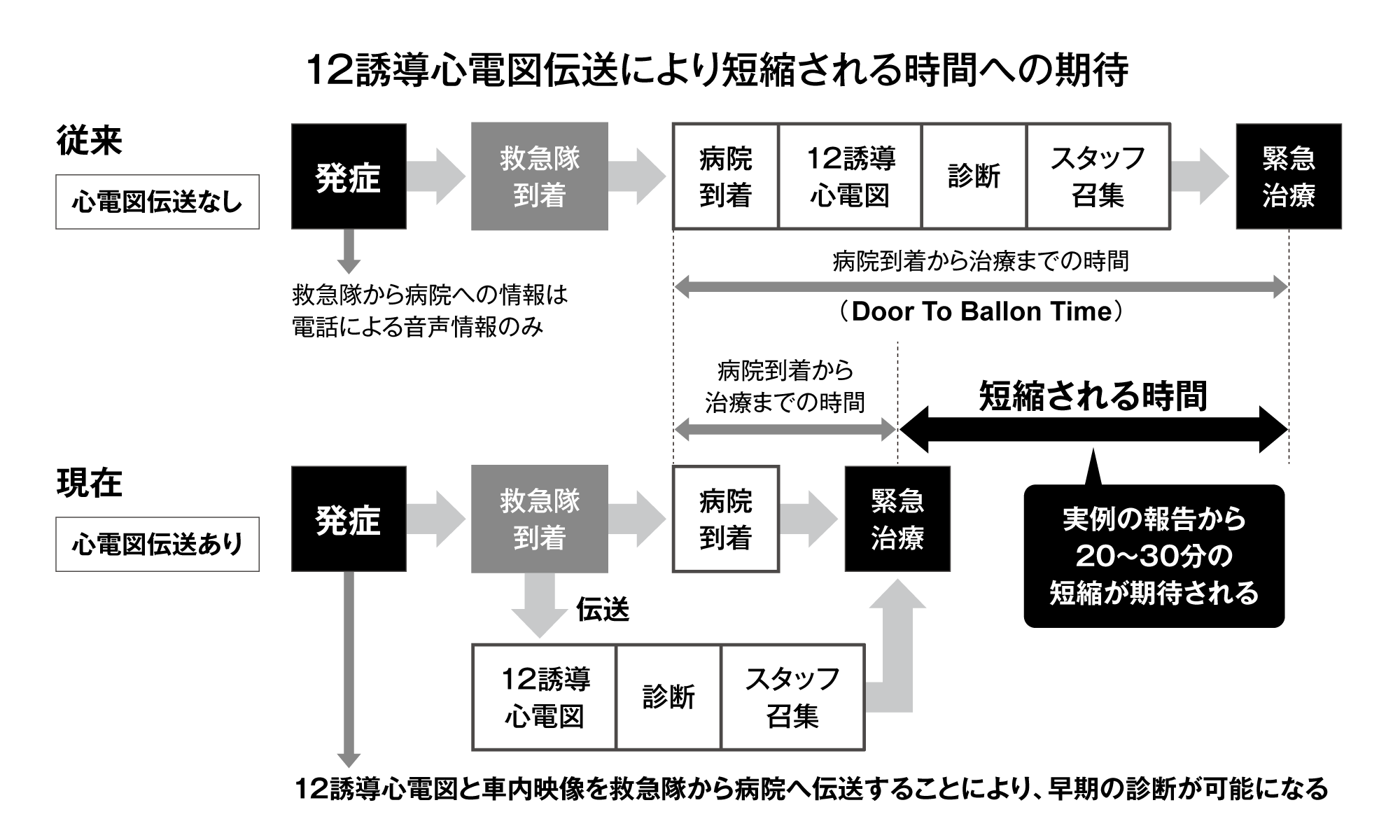

救急車で運ばれてきた患者を病院が受け入れてからカテーテル治療が行われるまでの時間をDTBT(Door To Balloon Time)と呼びます。クラウド型12誘導心電図伝送を行うことにより、搬送中に病院では心電図を確認して受け入れ判断を下し、手術の準備を進めることができるので、このDTBTが30%短縮されることが実証実験で確認されています。

同社資料より

FAXからクラウド活用までちょうど10年――心電図伝送におけるテクノロジーの歴史

三重県津市では早くから救急車からの心電図の伝送に取り組んできました。その津市を例にとりますと、心電図伝送におけるテクノロジーの歴史がわかると思います。

【津市消防の救急車発の心電図伝送に見るテクノロジーの進化】

FAX 2006年〜

旧システム 2012年〜

CCUネットワーク連絡協議会による循環器 輪番体制対応搬 プロトコルへ変更 2013年〜

全車両への心電図伝送システム搭載 2013年〜

クラウド型新システム(SCUNAの導入) 2017年〜

FAXからクラウド活用までちょうど10年を費やしていることがわかります。これは特殊な例ではなく、全国的に見ても標準的な歴史と言ってもいいかと思います。

上尾中央総合病院の心臓血管センターには、虚血性心疾患のオーソリティである一色高明先生がいらっしゃいます。一色先生は、救急隊からの病状の伝送方法について、昔から取り組まれておられ、FAXでの伝送はもちろん、それ以前にはアナログの電話を使って心音を送るということもご経験されていたそうです。いろいろ試して、ご見識も深い中でSCUNAに出会って、上尾市消防本部と上尾中央総合病院へ導入されました。心電図の伝送は古くて新しい問題と言えます。

患者の誤転送を防ぐためにも心電図の伝送は大きな役割を果たす

SCUNAは病院と消防を合わせて現在、200カ所以上の施設への導入が進んでいます。日本には救急車が6,000台あると言われていますから、拠点数でも数千になるはずなので、まだまだこれからという感じです。SCUNAも含めて、何らかの方法で心電図を伝送しているという救急車は30%未満という統計も出ています。

消防は総務省、病院は厚生労働省の管轄なので、行政の縦割りという問題もありますし、予算を獲得するのが難しいことが導入の最大のネックになっています。病院に熱心な先生がいると行政と共に運用体制をご検討いただける可能性が高まり、そうしたチャンスがまだない地域では導入が進まないというジレンマも抱えています。

行政(市や県)が一括して導入予算をとって進めている地域も少なからずあります。三重県の津市や大分県、宮崎市、酒田市などがそうです。酒田市の場合、隣接する鶴岡市も導入を決めました。お互いに救急車が越境して行き来するので広域医療の一環として判断されたわけです。

都会で病院が多い地域では、心電図をとっている間に病院に着いてしまうから、心電図の伝送システムは必要ないとおっしゃる医師もいますが、実際には、トリアージ的な役割もあり、最初に診断を間違えて処置のできない病院に運ばれてしまい致命的な遅れにつながることも防ぐことができます。

一つの病院に救急車が入って患者さんを降ろしてしまうと、その病院では処置ができないと判明しても、いろいろな手続きが必要で、他の病院へ向かうまでに30分以上かかるといわれています。最初の搬送先で心筋梗塞の可能性があることに気がついても、そのままの状態で救急車を出すことはできないのです。検査をして診断をつけてから改めて救急車に転院搬送を依頼しなければならないからです。心筋梗塞の場合、数分の処置の遅れが予後に大きな影響を及ぼします。最適な搬送先選定のためにも心電図の伝送は大きな役割を果たすと言われています。

心電図表示アプリとクラウド活用の組み合わせが画期的だった

SCUNAは、データ伝送にクラウドを活用したことが画期的だったと思います。クラウド利用など今では他の業種であればどこでもやっていますが、医療の世界で6年前に始めた時には誰もやっていませんでした。クラウドを利用することで複数同時アクセスも容易になりしかもセキュリテイ面でも安全を担保できるようになりました。

一つひとつは技術的には大それたものではありません。心電図を表示するアプリケーションを使ってスマホで見るというシステムはそれまでにもありました。クラウドにデータを送るということも特に技術が必要な話ではありません。お医者さんがインターネットでアクセスしてWEBから何かを見るという行為もありふれたことです。ところがこの3つを組み合わせるということがタブー視されていたので、それを実現したことが斬新だったのだと思います。

心電計とタブレット、スマートフォン

同社資料より

同社資料より

ペースメーカーの遠隔モニタリングデータを一元管理するシステムを提供することで作業量を大幅に削減

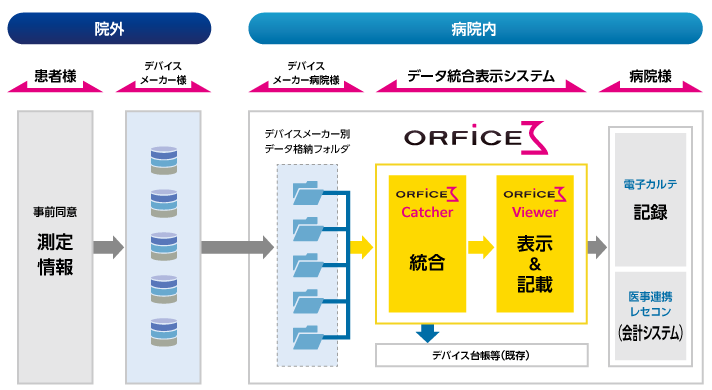

「ORFICE」は各社ペースメーカーの遠隔モニタリングデータを自動収集・一元管理するシステムです。これは東京大学医学部附属病院循環器内科准教授の藤生克仁先生と共同で開発しました。

遠隔モニタリングのよくある課題としては、対象患者さんの数だけペースメーカーデバイスがあり、メーカーごとにWEBサイト、PDFフォームが異なるため、サイトから取得したデータを院内の記録へ転記する作業が多発することです。これは手入力だったりPDF添付だったりというかたちで行われています。このやり方では、遠隔モニタリングを行う患者さんが増えるほど作業時間が倍増し、また異なるデバイスなので作業が煩雑化します。

ORFICEは、ペースメーカー各社のサーバーに蓄積された、遠隔モニタリングデータおよびPDFレポートを自動収集し、データベース(DB)に登録します。これにより、遠隔モニタリング業務で最も負担の大きい各メーカー専用サイトの個別訪問や遠隔モニタリングレポートの紙管理(出力・ファイリングなど)が不要となります。

人的コストを削減できるうえ、異なるデバイスも一括管理できます。複数デバイスを1サイト確認で完了することで、1患者さんあたりに割く時間を減らすことなく、作業時間が短縮できることから、遠隔モニタリングを行っている多くの医療機関で採用が進んでいます。このシステムも、各社ペースメーカー会社が省みてこなかった「標準化」にニッチなビジネスチャンスがあると見て取り組んだ例と言えます。

同社資料より

産学連携から社会実装へ――医療のDXを前に進めるために企業の果たす役割とは

先生たちからこんな仕組みをつくれないかというご相談を受けたり、あるいは私の長年の経験からこんな商品やシステムがマーケットから求められているといったことで開発を進めてきました。最近では新しい流れとして、医師のほうから一緒に研究しようよという話を受けることが多くなりました。共同での開発ということになるので、できあがったものに関しては大変愛着を持って推進してくださいます。それでできたのが「SCUNA」や「ORFICE」です。産学連携から社会実装へという、他の業界では当たり前になっている流れが医療においてもできつつあります。今までは、共同研究とは言っても、商品化まで実現しないことが多く、先生は論文を書けたけれども企業は儲からないといった例も多く見てきました。

「SCUNA」や「ORFICE」のようにプロダクトとして商品化されて企業にも収益がもたらされるという例は医療においては稀有かもしれません。流れが変わりつつあることを実感しています。

そこには企業側もどういう姿勢をとるのかが大きく影響していると思います。市場をつくってきちんとそこで収益が上がるものにしない限り、新しいテクノロジーは普及しないし患者さんの利益にもなりません。一緒にやることが企業にとってもインセンティブになりうるような研究なのか、つまりマーケットを知る者として、永続的にテクノロジーを提供し続けられるビジネスになるのかならないのか、はっきり発言することも企業の大事な役割だと思っています。

心電図の画像解析にAIを使うことも研究しています。例えば1カ月間の心電図を解析するとなると、現在は目視が主ですから2時間程度かかっているのですが、AIを活用することで30分にまで短縮することが可能になります。画像分析はAIが最も得意とするところで、画像診断の世界では早くからAIがとり入れられてきました。どんな先進技術も社会実装されないことには意味がありません。必要なときにストレスなく医療データにアクセスできるように、使いやすいインターフェイスを提供していくことが私たちの使命であると考えています。

(了)